理解力や語彙力がアップする!国語ノートの取り方のコツと、その活用法は?

小学校の国語の授業では、板書をきれいにまとめてくれる先生が多く、子供はそれを書き写すことに終始しがちです。でもそれだけでは、あとから読み返したときに「結局どこがポイントなの?」と混乱してしまうことも。授業で教わったことへの理解を深め、学力アップにつなげるにはどんなノートを取ればいいのでしょうか。「勉強のやり方」を教える塾・プラスティー教育研究所に聞きました。

Contents [hide]

わからない表現や言葉をリストにして、あとから自分でテストできるようにしよう

授業でノートを取る一番の目的は、そこで教わった内容を振り返り、頭に定着させること。つまり、復習の準備をすることです。あとでパッと開いてみて「ここを覚えればいいんだな」とか「これを調べなくちゃいけなかったんだ」と、すぐにわかるノートづくりを心がけましょう。

予習で「わかる・わからない」を書き出す

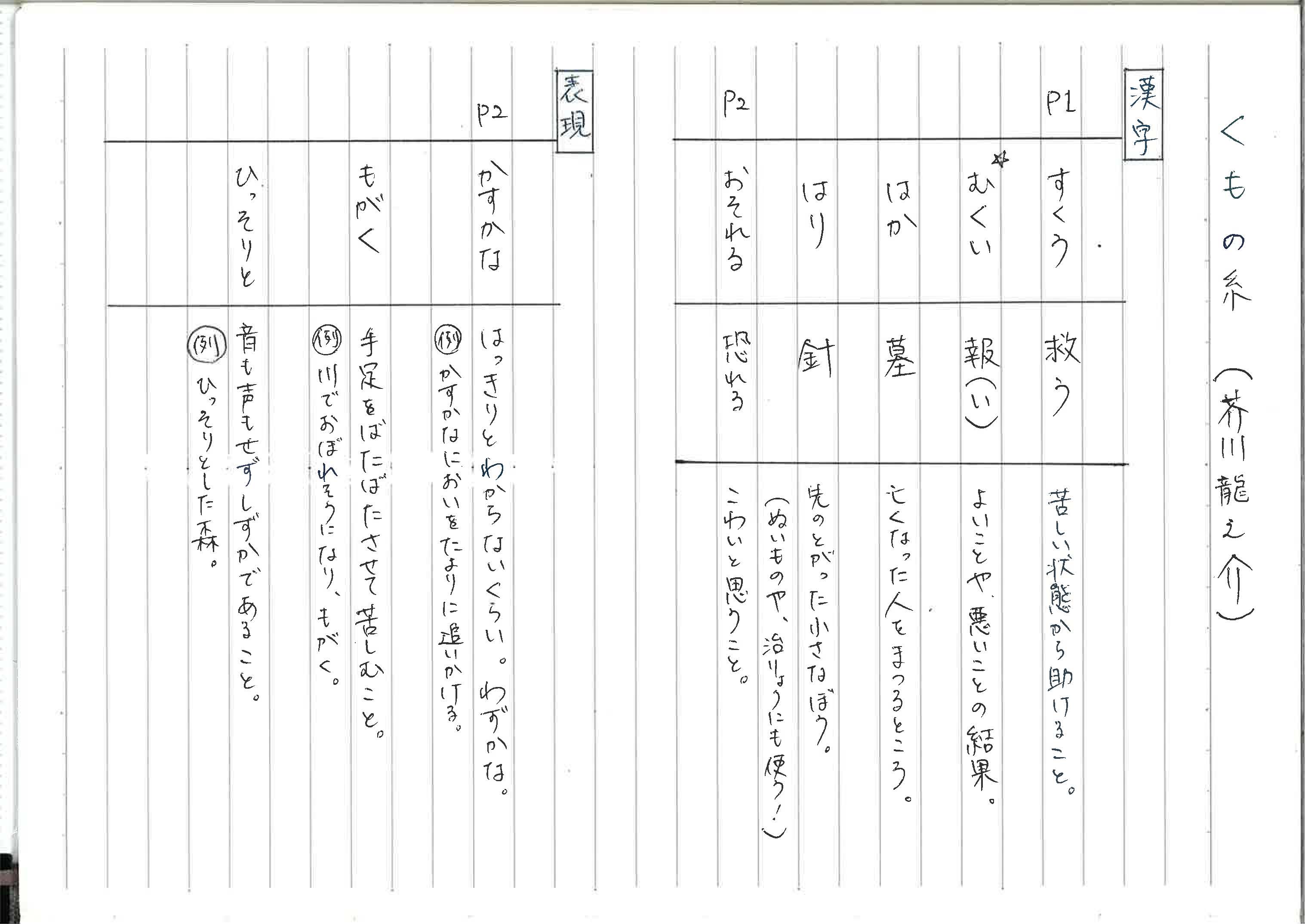

まず予習のために国語教科書の本文を読んで、そのなかにわからない言葉や表現が出てきたときは、単語リストのようにまとめるページを作ってみましょう。

もしわからない漢字があればノートを3段に分けて、ひらがなの読み、漢字、自分で調べた意味をそれぞれに書き込めるようにします。自分にとって難しいと思った表現も、上段に言葉、下段にその意味と応用例などを調べて書き込みます。

ちゃんと覚えたかどうかのチェックもできる

このようにあらかじめ書き出しておくと、復習のときにわからなかった言葉や漢字をさっと見直して確認することができます。さらに、紙などで上段を隠すことで漢字の読みのテストができるし、下段を隠せば意味のテストもできます。線を引いて縦に段を分けるだけで、復習して、覚えて、覚えたかどうかのチェックもできるノートになります。予習をする余力がない時は、復習の時にこのリストを作成しても十分効果的です。

中学受験塾の国語では、文章問題を予習することを前提に、当日は解説だけを行うスタイルの授業も少なくありません。ですから先に自力で読んだ時に「これが分からない」と思ったことを書き出して、意味調べをしておくことは、授業の理解度を上げるのにとても役立つのです。

授業の内容を教科書に書き込めば、テスト対策もバッチリできるノートに

ノートづくりで大事なのは、まず前出のように自分がわからないことをまとめて、繰り返し確認する意識を持つこと。もうひとつは、授業のときに浮かんだ疑問やそれに対する答えを、あとからでもわかりやすく書き留めておくことです。そして、それをいちばん簡単に実行する方法は、教科書に直接ノートを取ることなのです。

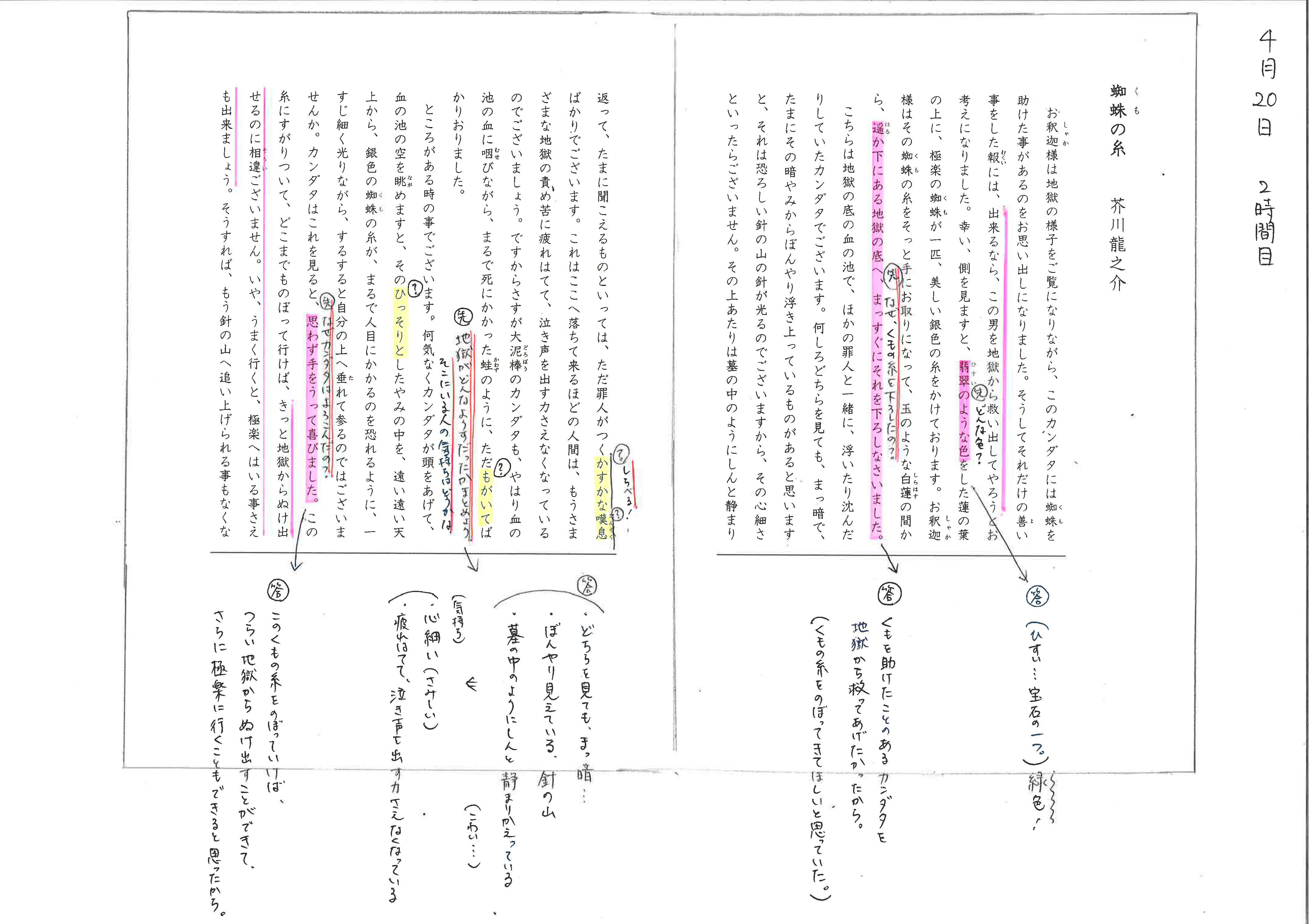

教科書のコピーをノートに貼ってみよう

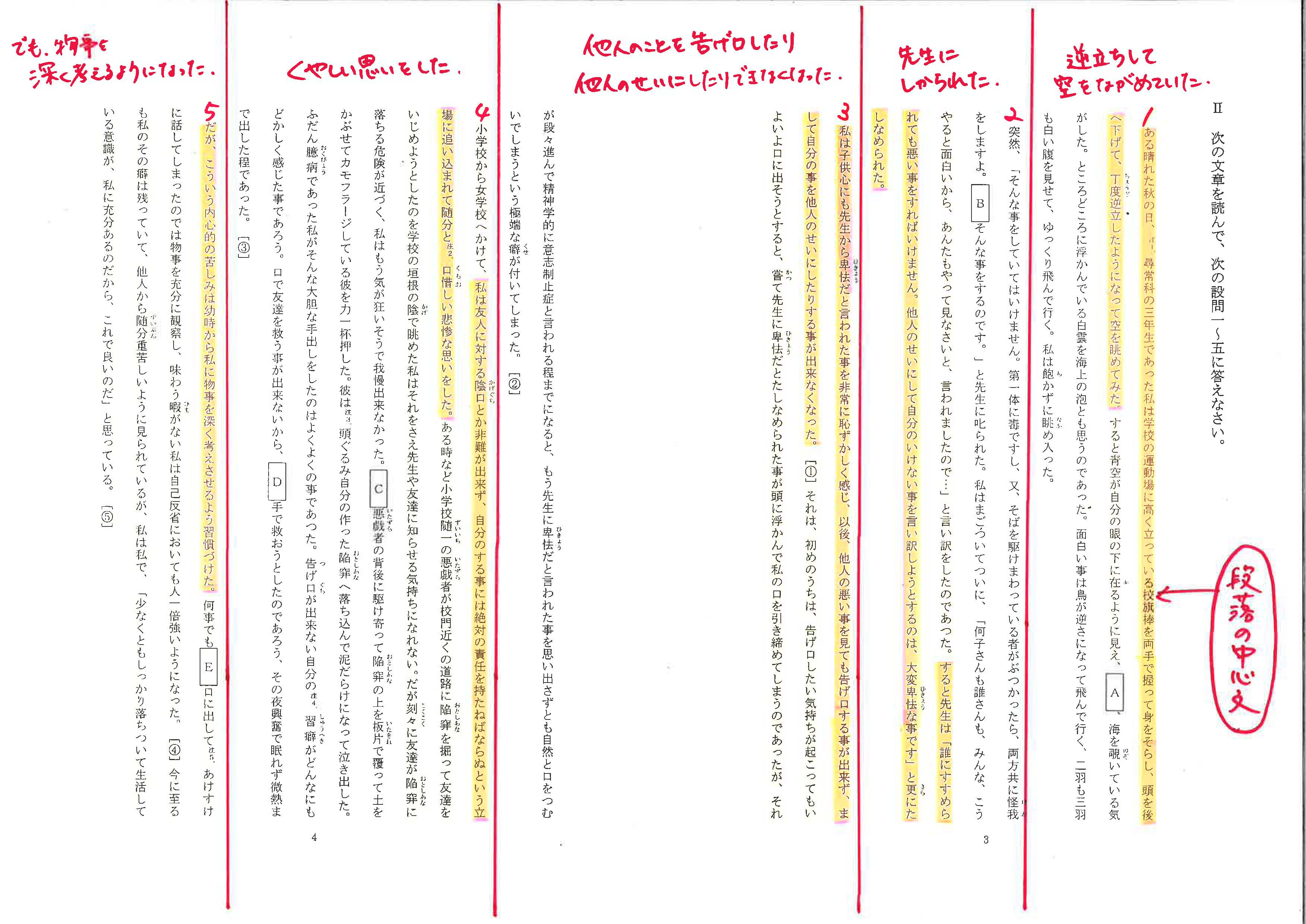

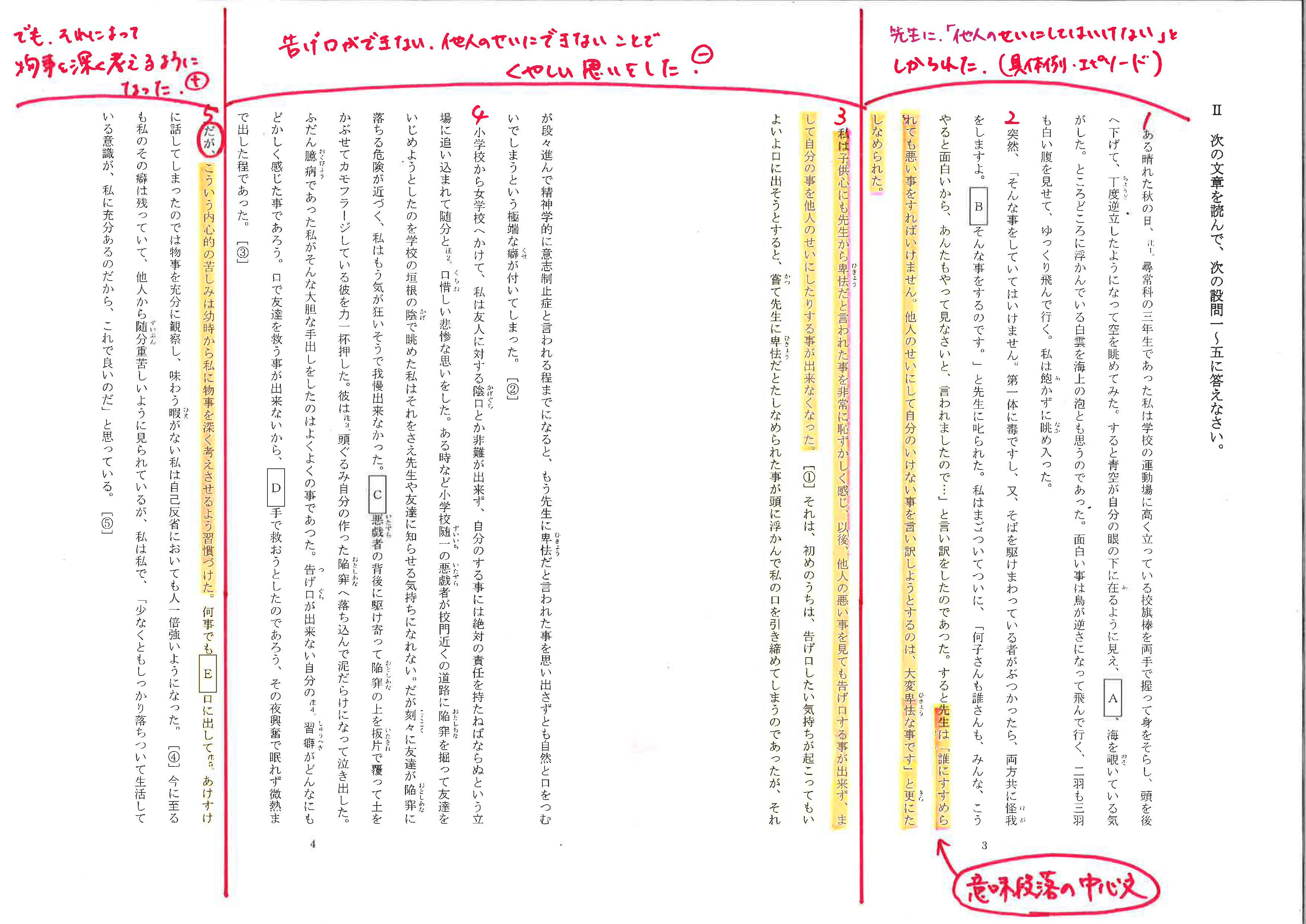

国語の授業のノートでは、教科書の本文に直接書き込みをすることで、あとからポイントが確認しやすくなります。とはいえ、教科書自体には書き込める余白があまりないので、教科書を等倍コピーしてひと回り大きなノートに貼って使うといいでしょう。

たとえば、本文の該当部分から授業中の先生の問いかけを引き出して、それに対する自分の答えと先生の解説を書き込む。あるいは、授業でよくわからなかった部分をメモして、あとで調べたり、質問して答えを記入しておきます。

この場合も先ほどの「わからないことリスト」と同様に、先生の問いかけや設問を本文の脇に、それに対する答えや解説を下段にと分けて書くのがベターです。そうすれば、復習のときに下段を隠して、Q&A形式でチェックすることができます。また、親子でこのノートを見ながら、先生が出しそうな問題を考えてみたり、お互いに出し合ったりするのも◎。テスト対策に大いに役立つことでしょう。

余白を大きく取り、どんどん書き込もう

ノートを取るときは、浮かんだ疑問や答えを心置きなく書き込めるよう最初から文字を詰めすぎず、余白を大きめに取るのがコツです。すっきり整理されているノートは、あとから見直してもよくわかるもの。Q&A形式で確認できるノートづくりで、効率的な復習の準備をしましょう。

※記事の内容は執筆時点のものです

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます