主語と述語の教え方は難しくない! 保護者が子供に文法の基礎を説明する方法

日本語の文章を前に、子供に「主語はどれ?」と聞かれて悩む保護者の方は少なくありません。いっぽう、保護者が「主語は動作の主体を表す文節だ」などと教えることで、子供が余計にこんがらがってしまうこともあります。

「主語と述語の教え方は難しい」と思っている保護者のために、簡単な教え方を紹介します。

Contents [hide]

- まずは述語を見つけてしまう

- 主語かどうかは形式から見つける

- 「が」「は」などが主語の目印

- 主語が省略される場合

- 主語と述語の教え方は難しくない

まずは述語を見つけてしまう

子供に「主語はどれ?」と聞かれた保護者は、「まずは述語を見つけよう」と答えるとよいでしょう。

日本語では述語が文末にくる

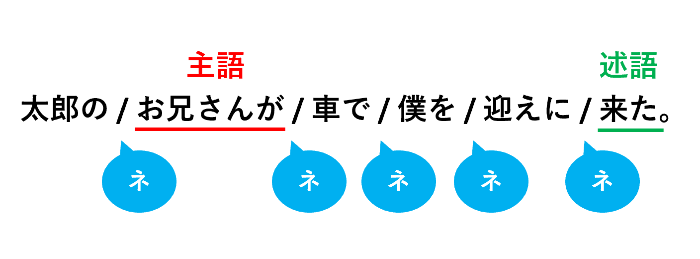

動作や状態などの主体を表す文節が「主語」で、主語の動作や状態などを表す文節が「述語」です。文節とは、文を不自然にならないレベルで区切った最小単位です。「ネ」を入れて文節に区切る方法が有名です。

たとえば、「太郎のお兄さんが車で僕を迎えに来た。」という文の述語は「来た」です。このように、日本語では述語が文末に来るのが原則です。

また、「花子が買った本が机の上にある。」という文では「買った」が述語のように見えます。しかし、原則として、文末以外にある文節は述語ではありません。この文の述語は「買った」ではなく、文末の「ある」です。

子供が「述語はどれ?」と悩んでいたら、保護者は「文末の言葉が述語だよ」と教えてあげましょう。

述語には「どうする」「どんなだ」「何だ」の意味があります。それぞれを例文は以下の通りです。

- 太郎が走る。(どうする)

- この本はおもしろい。(どんなだ)

- 彼女は花子だ。(何だ)

述語が文末に来ない場合

例外的に、述語が文末に来ない場合もあります。具体的には倒置法と省略があります。

倒置法は、言葉の順序を入れかえて印象を強める表現技法です。たとえば、「あの建物は大きい。」という文で「あの建物は」の印象を強めるため、「大きい、あの建物は。」とします。この文の主語は「大きい」です。倒置法の文では、通常の語順に直したときに文末に来る文節が述語です。

省略の例としては「君はどこへ。」「ここには何かが。」などが挙げられます。このような文に述語はありません。「君はどこへ。」ならば「君はどこへ行くのか。」、「ここには何かが。」ならば「ここには何かがあった。」と述語を補って解釈します。

主語かどうかは形式から見つける

子供に「主語はどれ?」と聞かれた保護者は、主語の意味を説明するのではなく、形式的な見つけ方を教えるとよいでしょう。

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます