中学校の相談会では何を聞けばいい?どう聞けばいい?│中学受験塾のトリセツ#40

志望校を決めるためには説明会や相談会が役に立ちます。

説明会とは、中学校の校長や担当の先生から、主に講義形式で学校の説明を聞くことができる催しのこと。

相談会とは、中学校の教員や担当者と、対面で、学校の様子や進学について直接相談ができる催しのことです。

説明会の中に相談会が組み込まれていることもあり、学校や入試についてより深く知るチャンスと言えるでしょう。

とはいえ、聞きたいことは山ほどあっても、その場で必要な質問を考えるのは難しいもの。

スムーズに話を進められるよう、直前でも構わないので質問事項をまとめておくと良いですね。

この記事では、中学校の相談会で役立つ質問事項のアイデアをご紹介します。

Contents [hide]

説明会や相談会は子どもと行くべき?

説明会や相談会は親子で行くものと思ってしまうかもしれませんが、必ずしも親子で行かなければならないということはありません。

とくに夏以降の大手塾は土日も授業があることがほとんどです。

塾を休んでまで行くべきかと言われると、私だったら塾を優先するかなと思います。

とはいえ、受験の可能性が高い学校であれば、一度は子どもと一緒にこういったイベントへ行ってみてほしいですね。

子どもにとって受験は未知の世界。説明会や相談会に参加することで、入試や受験といったものがよりリアルに感じられるからです。

「受験のために勉強する」から「この学校へ行くために勉強する」と意識をシフトできれば、勉強に対するモチベーションに良い影響が出るかもしれません。

また、中学校で開催される場合は、一緒に行くことで通学経路の確認にもなります。

思ったよりも時間がかかるなど、実際に子ども自身が行ってみないとわからないことは多いはず。

すべて親子一緒に行くべきとは思いませんが、ぜひ一度はお子さんを連れて行ってみてほしいですね。

事前に情報収集しておこう

相談会へ行く前に情報収集をしておくと、学校の全体像がイメージできて、質問事項も浮かびやすくなります。

情報収集には、学校のホームページがとっつきやすいですね。

それから、最近では公式SNSアカウントを使って発信している学校も増えました。

ホームページより身近な情報が載っていることも多いので、ぜひともチェックしておきましょう。

情報収集では沿革や教育方針などももちろん重要ですが、年間行事などの学校生活や進路指導の項目も学校イメージを膨らませるのに役立ちます。

子どもは大人と違う視点で学校を見ます。

中学校の情報は子どもと一緒に見ておくと、子どもの興味関心がわかって良いですね。

質問事項のアイデア

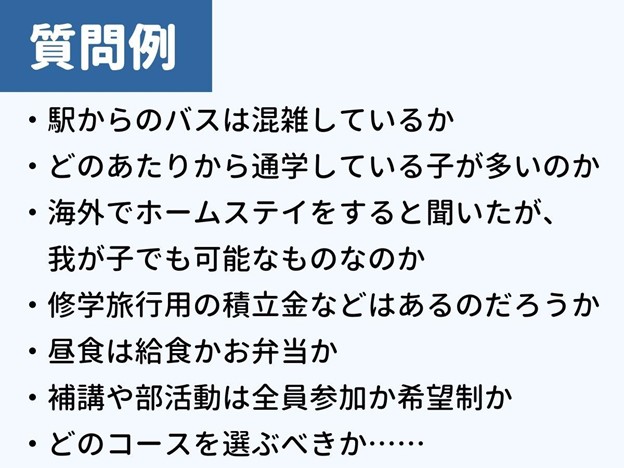

質問と言われても何を聞けばいいかわからないというときは、入学後をイメージしてみると良いでしょう。

入学したらまず学校へ行きますね。駅からのバスは混雑しているのか、どのあたりから通学している子が多いのか。

学校生活で楽しみなイベントといえば修学旅行。海外でホームステイをすると聞いたが我が子でも可能なものなのか、積立金などはあるのだろうか。

こういった学校生活の小さな疑問をどんどん聞いていくと良いと思います。

昼食について

親としては、昼食が給食かお弁当かは非常に重要です。

給食でも「週に〇回」と回数が決まっていて、毎日ではないということもあります。

お弁当の場合は、登校時にコンビニなどで購入できるか、食堂やカフェテリアが使えるかなども確認したいですね。

食堂やカフェテリアはあっても実際は「行列で時間がかかるためお弁当推奨」「使用するのは高校生がメイン」ということも。

相談会はルールだけでなく実情を聞くチャンスでもあるのです。

強制か、希望制か

学校の取り組みが「全員参加か、希望制か」という視点の質問も、有益な情報につながります。

たとえば早朝や長期休みの補講、部活動などは学校によって違いが大きいでしょう。

「希望制ではあるがほとんどの子が参加する」というケースもあります。

私も実際に相談会へ行ったとき、パンフレットでは「早朝と放課後に補講がある」と書いてあった学校に質問してみたのですが、「早朝は勉強が苦手な子向け、放課後はさらに学びたい子向け」という答えが返ってきました。

希望制とは言われましたが、我が子が勉強が苦手な子に該当した場合は、参加した方が良さそうに感じますよね。

パンフレットから受けるイメージとは違う答えをもらったので、聞いておいて良かったと思いました。

入試について

入試対策や苦手科目など、入試について気になることは聞いてみると良いでしょう。

担当者が教科を受け持っているときは、その話が聞けることも。

たとえば算数の先生なら、「基礎計算を重視している」「図形は対策しておくと良い」などです。

中学校の先生からの言葉は、塾の先生から聞くのとはまた違う角度で子どもの心に刺さるかもしれません。

「例年と変わる部分はあるか」というのも、ピンポイントで良い質問ですね。

変わらない場合も、「例年同様、社会は資料の読み取り問題が多い」など出題傾向の話に繋がると思いますので、今後の勉強に役立つでしょう。

コース分けについて

学校によっては「特進コース」「医進コース」などコースが細分化されていることもあります。

学校ごとにさまざまで、同じ学校の中でコースが多数あることも多く、塾講師としてもややこしいなと思います。

細分化されたコースが、単に成績別になっているだけなのか、カリキュラムや進学先も異なるのかなども、直接聞いたほうがわかりやすいでしょう。

たとえば医学と名前がついていても、「医学系に進む子が多いだけで医学を目指さねばならないわけではなく、平たく言えば理系コース」という学校もありました。

先生からの説明と我が子の状況を照らし合わせて、受けるべきコースを相談しておくと安心ですね。

個人的な話も聞いていい?

面接ではないので聞いてはいけない質問はとくにありません。

個人的な疑問や相談ももちろん聞いて大丈夫です。

個人的な話というのは、発達に特性があるとか、「アレルギーがある」「体調に不安があり欠席が多い」といった学校側と共有しておきたい健康上の心配事などですね。

ただ、中学校の先生とは初対面なので、「我が子は平気か」より「どんなシステムになっているか」「同じような子はどうしているか」という聞き方のほうが、参考になる話が引き出せるように思います。

「我が子は平気か」という質問に対しては、どうしても「お子さんの状況にもよりますが」「精一杯サポートします」という話になってしまいますしね。

たとえば「アレルギーがある」という話なら、「給食や食堂メニューのアレルギー対応を聞きたい」という質問のほうが具体的な話が聞けるでしょう。

また、相談会では個別にしきりがあるとは限らない点にも注意が必要です。

長机で数組が話し、後ろには順番を待つ行列があって相談内容が丸聞こえ……ということもあります。

プライバシーが確保されない場合も、我が子について話すより、学校のシステムや実情について聞いたほうが良いかもしれません。

どんな小さなことでもぶつけてみよう

質問が思いつかなくても相談会で話をすることはできます。

先生から学校のアピールポイントを聞いて、気になることをその場で質問するようなかたちですね。

ただ、具体的な質問を用意しておいたほうが子どもや家庭の事情に合った細かい話が聞けるでしょう。

また、子どもにとって、自分が抱いた小さな疑問を学校の関係者に答えてもらえることは満足感が高いもの。

中学校に対して親近感がわき、受験や入試をもっと自分事としてとらえられるようになるかもしれません。

ぜひ子ども自身による質問も準備しておきたいですね。

説明会や相談会における保護者や子どもはまだ受験生ではありません。

学校の良さを聞いてほしい、いわばお客さまなので「こんなこと聞いたら変かな?」という心配は不要です。

どんな小さなことでも聞いて、子どもの志望校選びとモチベーションアップに役立てましょう。

※記事の内容は執筆時点のものです

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます