答えを丸写しする子どもにどう対応する? 理由を把握して勉強法を改善する7つの視点

子どもが宿題の答えを丸写ししていることが発覚すると、保護者の多くは子どもを叱ります。しかし、子どもには子どもなりに事情があります。このことをふまえて保護者が対応しないと、子どもの意欲が低下したり、親子関係が悪化したりしかねません。今回は、子どもが答えを丸写しする理由とそれぞれへの対応策を紹介します。

Contents

子どもが答えを丸写しする理由7選

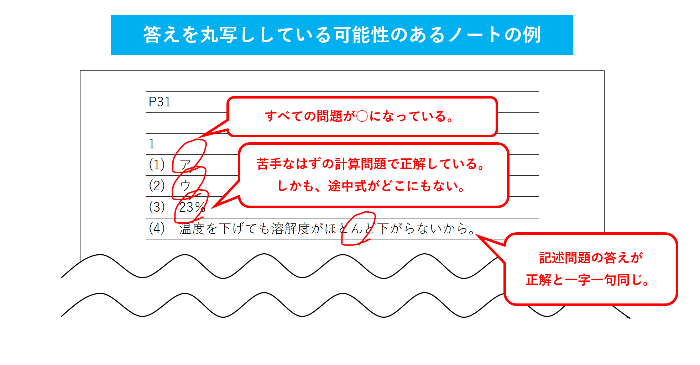

保護者は子どもが答えを丸写しする理由を把握することから始めるとよいでしょう。

1. 早く終わらせて別のことをしたいから

子どもはゲームをしたい、YouTubeを観たい、友達と遊びたいなどと考えているため、答えを丸写しすることがあります。とにかく「終わらせる」ことしか考えていません。

2. 難し過ぎて手も足も出ないから

宿題がまったくわからないと、答えを丸写しせざるを得ません。子どもには「どうせ解けない」というネガティブな気持ちが募っていきます。

3. 簡単すぎて「やるだけ無駄」だから

2の逆で、「やるだけ無駄」と侮っていることもあります。本当に宿題が無駄な場合と、子どもの思い込みの場合があるので要注意です。

4. できないことを叱られたくないから

できないことを過去に叱られた経験があると、「叱られたくない」という気持ちが強まります。その結果、全問正解に見せかけるために答えを丸写しします。

5. 「できる自分」を見せたいから

4の逆で、見栄を張りたがる性格から答えを丸写しする子どももいます。褒められたいために勉強しているふりをして、「できる自分」を演出します。

6. 量が多くて終わらないから

大手塾に通っている子どもにありがちです。各科目で大量の宿題を出されるため、量が多くていつまでも終わらず、良くないことと分かっていながらも答えを丸写しします。

7. 勉強しても結果が出ないから

時間をかけて勉強しているのにテストで点数を取れなかったり、クラスがアップしなかったりすると、子どもはやる気を失って答を丸写しすることがあります。

答えを丸写しする子どもへの対応策

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます