【社会】日本の台地・盆地20選を一挙に紹介! 日本を4つに分割して覚えよう

子供が社会をキラいになってしまう、主な要因のひとつ。それは、無数にある地名の暗記がとにかく面倒くさいこと。

都市の名前、山の名前、川の名前などなど……、これらを覚える必要がありますが、こうした面倒くさい暗記のコツは、少しでもわかりやすく覚える工夫をすることです。

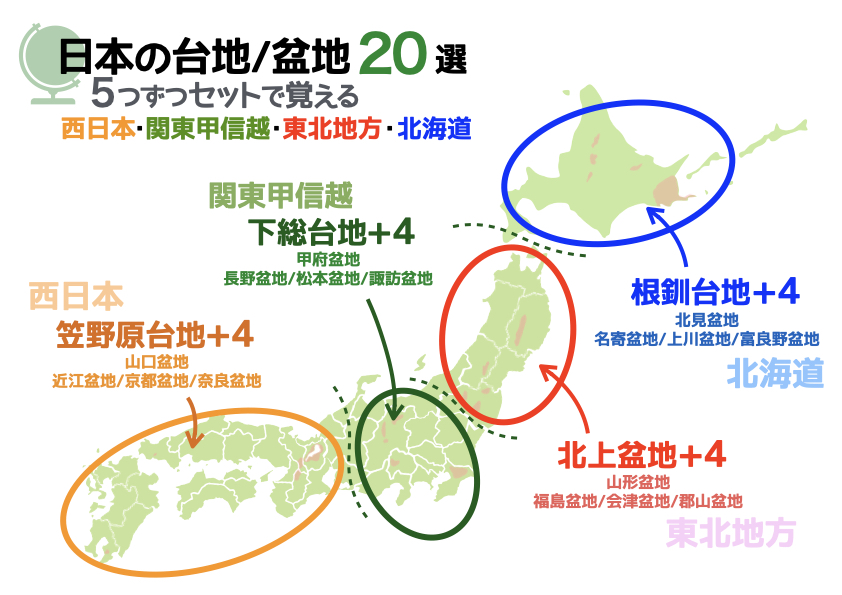

今回は、前回の記事で紹介した「平野の覚え方」に続いて、日本の台地と盆地を覚えるコツをお伝えします。

中学受験の対策としては、まずは20箇所の台地や盆地を押さえることが大切です。

日本を4つの地域に分けて、地域ごとに5つずつ押さえていくと頭の中をスッキリ整理でき、記憶に長く定着できますよ。

Contents [hide]

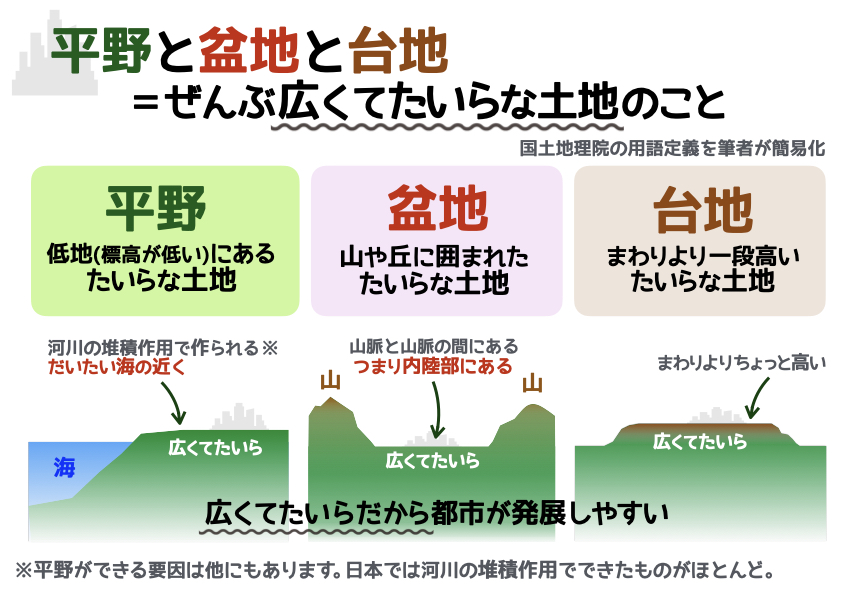

平野・盆地・台地の違い

本題に入るまえに、「平野・盆地・台地」のそれぞれの定義を確認しておきましょう。

平野とは「広くてたいらな土地」のことですが、実は平野と同じく、盆地や台地も「広くてたいらな土地」を指す言葉です。

では、これらの違いは何でしょうか?

平野 ―― 低地にある、広くてたいらな土地

平野は「広くてたいらな土地」の代表格ですが、実は「低地である」という定義もあります。

日本では河川の堆積によって形成されることが多いので、平野はだいたい海の近くにあります(※)。

※日本にある平野のほとんどは河川の堆積によってできたものですが、風化や侵食によって長い年月をかけて形成された平野や、海底が隆起してできた平野もあります

【社会】日本の平野28選を一挙に紹介! 大都市を中心に覚えるのが暗記のコツ

「地名の暗記がめんどくさい……」というのは、子供が地理の勉強をキラいになってしまう要因のひとつです。 都市の名前、山の...

盆地 ―― 山や丘に囲まれた、広くてたいらな土地

盆地とは、まわりを山や丘に囲まれており、“お盆”のような形状になった土地のことです。

日本では山脈と山脈のあいだに位置することが多く、ほとんどの盆地が内陸部にあります。

台地 ―― 平野や盆地のうち、周囲より一段高い土地

台地は、周囲よりも一段高い場所に位置している、広くてたいらな土地のことです。

その名のとおり“台”のような場所で、小規模なものを含めると日本のあらゆるところに台地が存在します。

盆地と台地のポイント

盆地と台地の学習では、次の3つのポイントを意識しましょう。

- 盆地の周囲には山脈や山地がある

- 盆地や台地は人が生活しやすい

- 盆地は農業に適している

盆地の周囲には山脈や山地がある

盆地は「山や丘に囲まれた広くてたいらな土地」ということもあり、その周りには山脈や山地があります。

盆地を覚えるときは、その周囲にある山脈や山地をいっしょに押さえるのがポイントです。

参考: 中学受験 = 日本の山脈は6つの“かたまり”と“その配置”でおさえろ!

盆地や台地は人が生活しやすい

盆地や台地は「たいらな土地」のため、人が住みやすいことが特徴です。

人が集まることで大きな都市ができやすい、ということも覚えておきましょう。その盆地や台地の「中心都市」も押さえておきたいですね。

盆地は農業に適している

たいらな土地は農業に適しているため、特に盆地では農業がさかんです。

田んぼをつくりやすいので、基本的には「お米」の生産がさかんですね。その盆地でどんな農業がおこなわれているか? も押さえましょう。

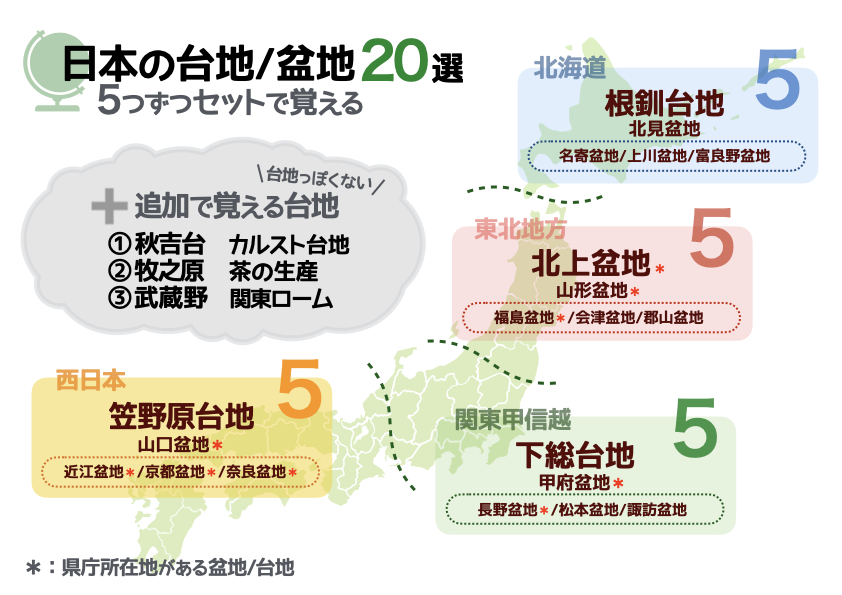

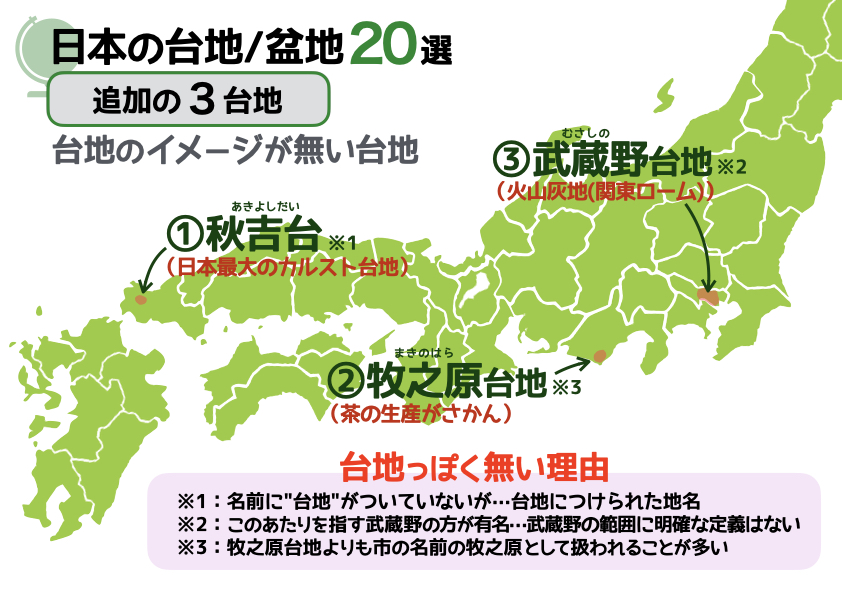

中学受験で覚えておきたい20の台地・盆地

では、日本の台地と盆地の全体像を見てみましょう。

中学受験で押さえるべき日本の台地・盆地は、全部で20箇所。

日本を4つの地域に分割し、それぞれ5つずつ押さえるのがポイントです。

北海道……根釧台地+4つ

東北地方……北上盆地+4つ

関東甲信越……下総台地+4つ

西日本……笠野原台地+4つ

上記のほかに、台地のイメージが薄い3つの台地(秋吉台・牧之原・武蔵野)も紹介します。

基本的な台地・盆地を押さえたあとに、これら3つの台地も覚えておきましょう。

北海道地方(根釧台地+4)

まずは「北海道地方」の台地・盆地を5つ紹介します。

※イラスト内の台地・盆地は、おおよその位置を示しています(以下同様)

根釧台地

根釧(こんせん)台地は、北海道の東側に広がっている広大な台地です。

日本でも有数の「火山灰地(ばいち)」ですが、一年中、多くの期間で地面に霜(しも)が降りてしまいます。

米作や畑作には向かない土地のため、1970年代からは酪農がさかんにおこなわれています。

北見盆地

北海道の北東あたりにあるのが、北見盆地です。

中心の都市 = 北見

まわりの山地 = 北見山地(北西)

さかんな農業 = たまねぎ・米

北海道中央3盆地

北海道の中央には、北から順に「名寄(なよろ)盆地」「上川盆地」「富良野盆地」が並んでいます。

南北に綺麗に並んでいて覚えやすいので、この3つの盆地はセットで押さえましょう。

名寄盆地

中心の都市 = 名寄(なよろ)

まわりの山地 = 天塩山地(西側)、北見山地(東側)

さかんな農業 = ―

上川盆地

中心の都市 = 旭川

まわりの山地 = 石狩山地(東側)

さかんな農業 = ―

富良野盆地

中心の都市 = 富良野

まわりの山地 = 夕張山地(西側)、石狩山地(東側)

さかんな農業 = じゃがいも、ラベンダー

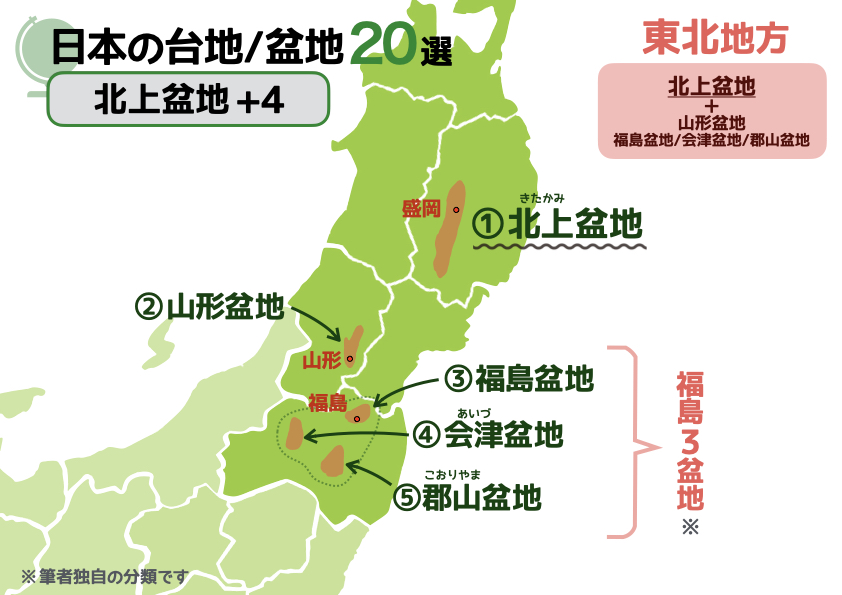

東北地方(北上盆地+4)

つぎは「東北地方」の盆地を5つ紹介します。

北上盆地

北上盆地は、岩手県の西側あたりに広がっている広大な盆地です。

中心の都市 = 盛岡(県庁所在地)

まわりの山地 = 奥羽山脈(西側)、北上山地(東側)

さかんな農業 = 米(和牛の生産も有名)

山形盆地

山形県の東部に広がっているのが、山形盆地です。

中心の都市 = 山形(県庁所在地)

まわりの山地 = 奥羽山脈(東側)

さかんな農業 = さくらんぼ(桜桃/おうとう)

福島3盆地

福島県の北寄りには「福島盆地」「会津盆地」「郡山(こおりやま)盆地」が位置しています。

三角形のように並んでいて覚えやすいので、この3つの盆地はセットで覚えましょう。

福島盆地

中心の都市 = 福島(県庁所在地)

まわりの山地 = 奥羽山脈(西側)、阿武隈(あぶくま)高地(東側)

さかんな農業 = 桃

会津盆地

中心の都市 = 会津若松

まわりの山地 = 越後山脈(西側)、奥羽山脈(東側)

さかんな農業 = 米

郡山盆地

中心の都市 = 郡山(こおりやま)

まわりの山地 = 阿武隈(あぶくま)高地(東側)

さかんな農業 = 米

関東甲信越(下総台地+4)

つぎは「関東甲信越」の台地・盆地を5つ紹介します。

下総台地

下総(しもうさ)台地は、千葉県の北側に広がっている広大な台地です。

日本でも有数の火山灰地(関東ローム層)として知られ、畑作がさかんです。特にナシや落花生が有名ですね。

成田国際空港があるのも下総台地です。

甲府盆地

山梨県の中央部に広がっているのが、甲府盆地です。

中心の都市 = 甲府(県庁所在地)

まわりの山地 = 関東山地(北東側)

さかんな農業 = ぶどう

長野3盆地

長野県の北端あたりには「長野盆地」「松本盆地」「諏訪(すわ)盆地」があり、北から南へと連続した位置関係になっています。

この3つの盆地はセットで押さえましょう。

長野盆地

中心の都市 = 長野(県庁所在地)

まわりの山地 = ―

さかんな農業 = りんご、桃

松本盆地

中心の都市 = 松本

まわりの山地 = 飛騨山脈(西側)

さかんな農業 = りんご、ぶどう

諏訪盆地

中心の都市 = 諏訪(すわ)

まわりの山地 = 飛騨山脈(西側)

さかんな農業 = ―

西日本(笠野原台地+4)

最後はちょっと広いですが、「西日本」の台地・盆地を5つ紹介します。

笠野原台地

笠野原台地は、鹿児島県の大隈(おおすみ)半島にある台地です。

このあたりは日本有数の火山灰地である「シラス台地」が広がっており、そのなかでも最大の台地が笠野原台地です。

主にサツマイモなどが生産されています。

山口盆地

山口盆地は、山口県中央部にあるちょっと小さめの盆地です。

中心の都市 = 山口(県庁所在地)

まわりの山地 = ―

さかんな農業 = ―

近畿3盆地

近畿地方のメジャーな都市が位置する場所には、「近江(おうみ)盆地」「京都盆地」「奈良盆地」があります。

北から南へと連続していて覚えやすいので、この3つの盆地もセットで押さえておきましょう。

近江盆地

中心の都市 = 大津(県庁所在地)

まわりの山地 = 鈴鹿山脈(東側)

さかんな農業 = 米、メロン、ぶどう

京都盆地

中心の都市 = 京都(県庁所在地)

まわりの山地 = ―

さかんな農業 = ―

奈良盆地

中心の都市 = 奈良(県庁所在地)

まわりの山地 = ―

さかんな農業 = ―

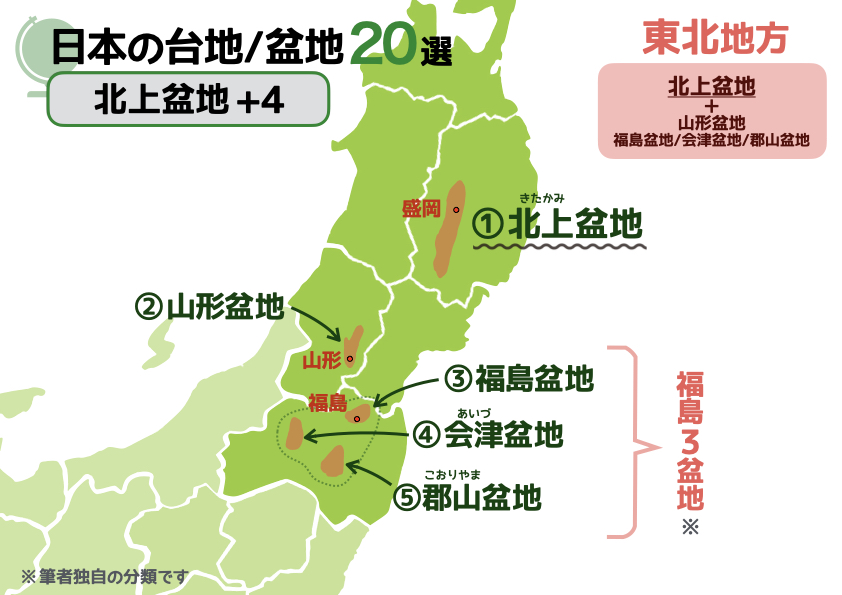

追加で押さえたい3つの台地

ここまで紹介してきた以外に、追加で押さえておきたい台地を紹介します。

追加で覚えたい台地

- 秋吉台

- 牧之原

- 武蔵野

これら3つは、台地というイメージをあまり持たれていません。

その理由は名前に「台地」がついていなかったり、台地というよりは、その地域の名称として親しまれていたりするからです。

秋吉台

秋吉台は、山口県の中央に位置している「カルスト台地」です。

カルスト台地とは、カルスト地形(石灰岩でできたゴツゴツした地形)が広がっている台地のこと。地下に「鍾乳洞」が広がっている地形としても有名です。

牧之原

牧之原は、静岡県の太平洋側にある台地です。「お茶」の生産が有名ですね。

「牧之原」は市の名前として一般的なため、台地のイメージはあまり持たれていません。

武蔵野

武蔵野は、東京都の西部から中央あたりに広がっている台地です。

関東ローム層が堆積しており、日本でも有数の火山灰地として知られています。

台地の西部では畑作がおこなわれていますが、東部は「東京都区部」があることもあり大都市化が進んでいます。

まとめ

中学受験生がどうしても苦手意識を抱いてしまう、地名の暗記。

そのなかで今回は「台地」と「盆地」を取り上げつつ、中学受験で押さえておきたい20箇所を覚える工夫を紹介しました。

一気に覚えるのは大変なので、まずは日本を4つの地域に分け、それぞれ5つずつ押さえていきましょう。

その地域の中心的な台地や盆地を決めて覚えてみたり、並んでいる盆地をセットで覚えたりするのもおすすめです。

ぜひ、試してみてくださいね。

日本の平野については、以下の記事で詳しく紹介しています。

【社会】日本の平野28選を一挙に紹介! 大都市を中心に覚えるのが暗記のコツ

「地名の暗記がめんどくさい……」というのは、子供が地理の勉強をキラいになってしまう要因のひとつです。 都市の名前、山の...

※記事の内容は執筆時点のものです

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます