こども家庭庁の発足で何が変わるの? 中学入試の時事問題で出そうな知識を解説

2023年5月21日

みみずく

2

2023年4月1日、こども家庭庁が発足しました。新たな行政機関に関するニュースは、社会の時事問題として出題されやすい傾向があります。こども家庭庁が発足するまでの経緯や関連する基本的な知識などを整理し、入試問題として問われそうなことをわかりやすく紹介します。

Contents [hide]

- こども家庭庁が発足するまでの経緯

- こども家庭庁に関連する基本的な知識

- こども家庭庁の組織

- こども家庭庁の目標と活動内容

- こども家庭庁の発足で変わること

こども家庭庁が発足するまでの経緯

こども家庭庁が発足するまでの経緯を理解し、関連する法律の流れを頭に入れておきましょう。

縦割り行政の打破

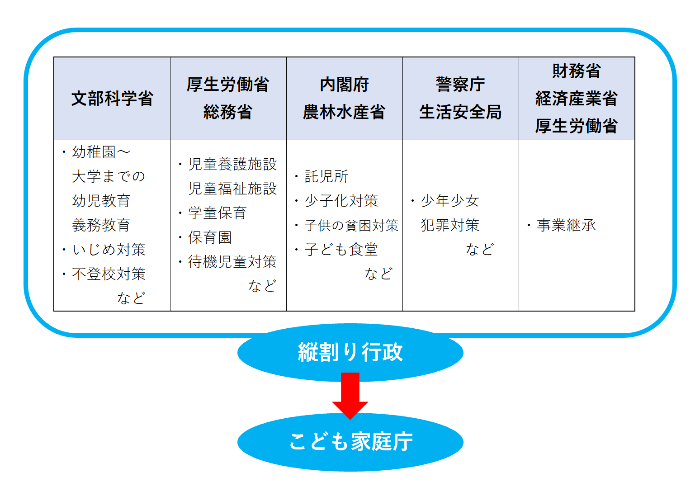

こども家庭庁が発足する前の日本の行政では、子どもに関する仕事がさまざまな省庁に分かれていました。たとえば、幼稚園の管轄は文部科学省で、保育園の管轄は厚生労働省・総務省でした。

このように、似たような仕事が別々の省庁で行われ、手続きが複雑になったり、横の連携が取れていなかったりすることを「縦割り行政」といいます。こども家庭庁は、縦割り行政を打破し、子どもに関する仕事を一つにまとめることを目的としています。

関連する法律の流れ

こども家庭庁に関連する法律としては、成育基本法、こども家庭庁設置法、こども基本法、内閣府設置法を押さえておきたいところです。

2

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます