南中高度とは? 太陽の動きをイメージしながらスッキリと理解しよう

理科の「天体分野」が苦手な子は多い理由は、いたってシンプル。それは、地球や太陽といった天体の動きをうまくイメージできないからですね。特に太陽の動きの分野で“要(かなめ)“ともいえる「南中高度」はイメージにしくい単元の筆頭ともいえますが、天体の位置関係に加え、地球の自転や公転、地軸の傾きを理解することで、南中高度についても正しく理解できます。

この記事では、南中高度とは何かをわかりやすく解説しつつ、緯度や季節によって変わる太陽の見え方について、小学生でも理解しやすいように図を使いながら説明します。後半では実際に日本の都市の南中高度も計算してみますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

Contents [hide]

- 南中高度を理解するための基礎知識

- 南中高度を理解する3つのポイント

- ポイント1:南中高度は緯度によって異なる

- ポイント2:南中高度は季節によって変わる

- ポイント3:南中高度の計算法を押さえる

- 南中高度を求めてみよう

- ステップ【1】基準となる南中高度を計算する

- ステップ【2】季節の変化を補正する

- まとめ

南中高度を理解するための基礎知識

南中高度が一体ナニモノなのか、まずは順を追って説明していきます。天体の動きの基本から解説していきますので、一歩ずつ理解を深めていきましょう。

南中高度を理解するための基礎知識

- 天体は東からのぼり西にしずむ

- 南中とは、天体が真南にくる瞬間のこと

- 南中高度とは、南中時の角度のこと

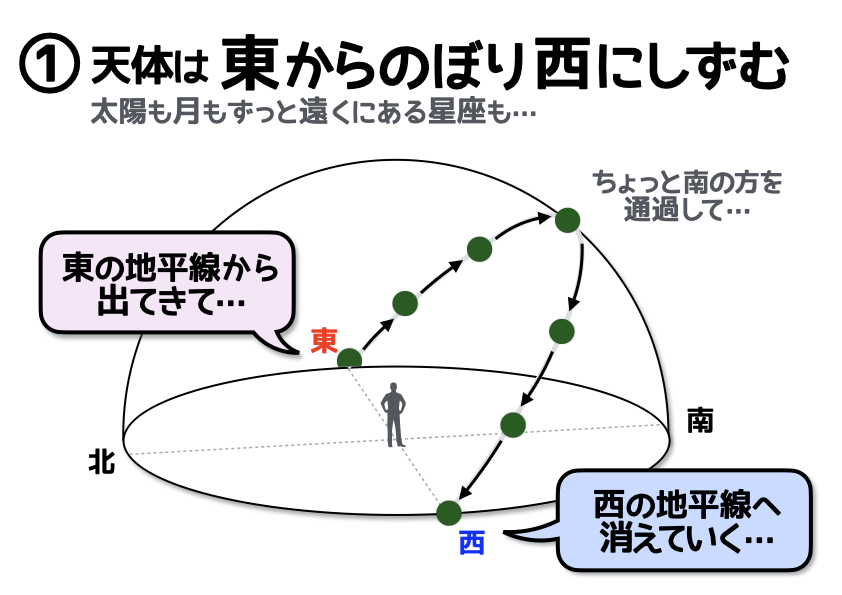

[1]天体は東からのぼり西にしずむ

※図は北半球の場合

最初に知っておきたい、基本中の基本ともいえる知識、それは日本の南の空を見ると、あらゆる天体が東からのぼって西にしずむということです。太陽や月だけでなく、地球からずっと離れた場所にある星座も同じ動きをします。

なぜ、天体はこのような動きをするのでしょうか? それは、地球がコマのようにクルクルと自転しているからです。地球は西から東に向かって自転しているので、天体が東から西に動いているように見えるのですね。まずは、このイメージをしっかり持っておきましょう。ちなみに日本で北の空を見上げると、北極星を中心に天体が時計回りに回転しているように見えます。これは1日単位で起きる変化のため、「日周運動」と呼ばれます。

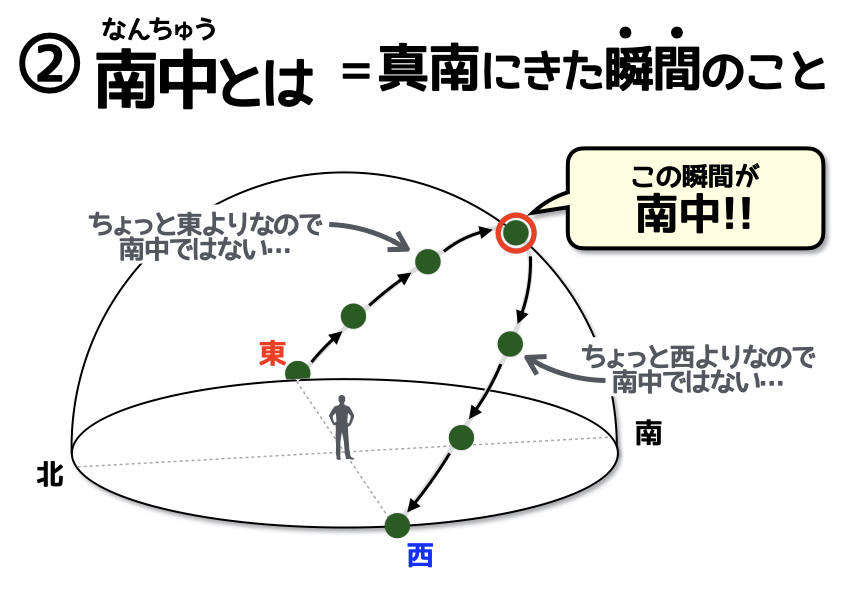

[2]南中とは、天体が真南にくる瞬間のこと

※図は北半球の場合

天体の動きがわかったところで、次は「南中」とは何かを押さえましょう。シンプルに表現すると、南中とは天体が真南の位置にくる瞬間のことを指します。そのため、ちょっとでも東に寄っていたり、西に寄っていたりする瞬間は南中とは呼びません。

なお厳密な定義としては、日周運動をする天体が子午線(しごせん)を通る瞬間が南中(正中/子午線通過)とされます。ただし中学入試対策としては、天体が真南にきた瞬間のことを南中と呼ぶ、と理解しておいてOKでしょう。

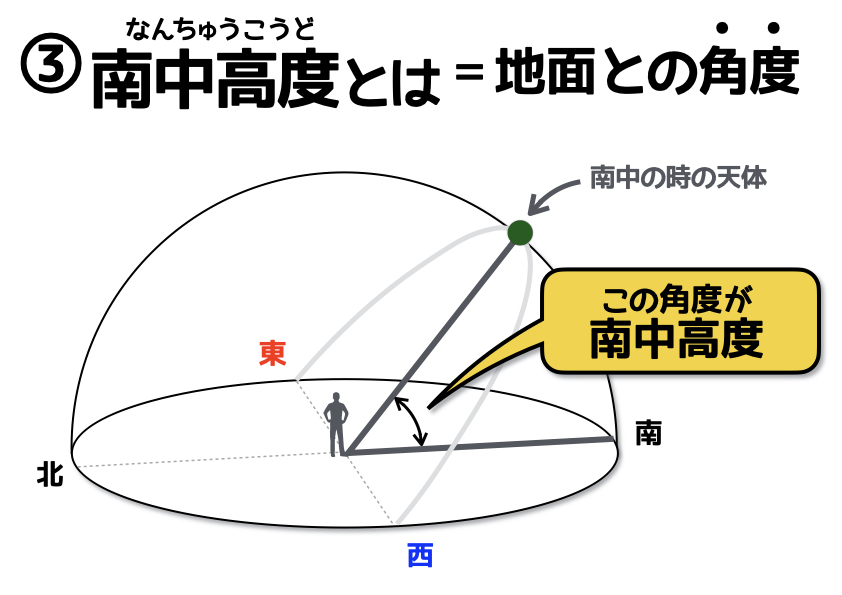

[3]南中高度とは、南中時の角度のこと

※図は北半球の場合

南中高度には「高度」という名前がついているので、「高さ」というイメージを持ってしまいがちです。しかし実は「高さ」ではなく「角度」のことで、具体的には上の図に示したように「真南方向の地平線」と「南中時の天体」でつくられる角度が南中高度と呼ばれます。

日本では、天体が高ければ高いほど角度は大きくなり、低ければ低いほど小さくなります。たとえば、夏は太陽が高い位置にあるので南中高度も大きくなり、逆に冬の太陽は低い位置にあるので南中高度も小さくなるのです。

南中高度を理解する3つのポイント

南中高度の基本について理解できましたか? では次に、中学入試を攻略するうえで大切な3つのポイントを紹介します。

南中高度を理解する3つのポイント

ポイント1:南中高度は緯度によって変わる

ポイント2:南中高度は季節によって変わる

ポイント3:南中高度の計算法を押さえる

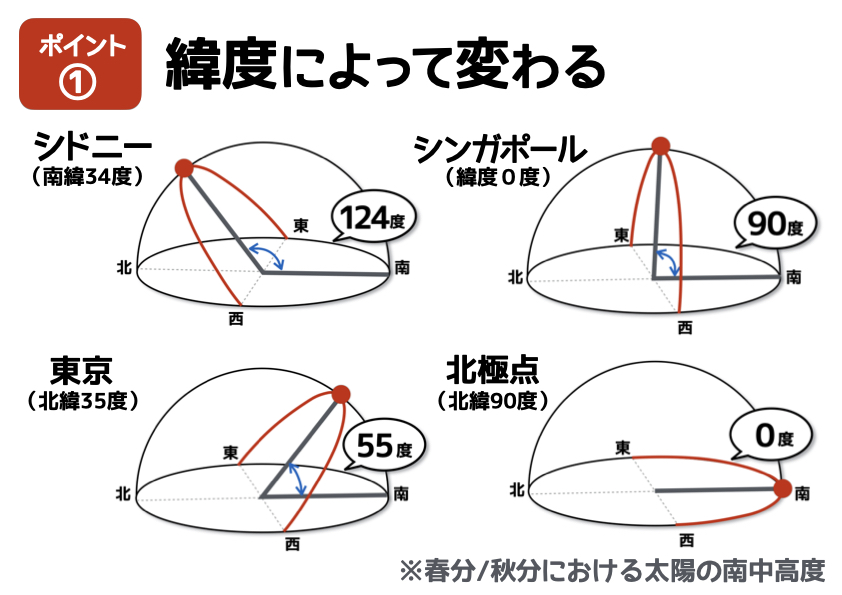

ポイント1:南中高度は緯度によって異なる

※図表内の緯度と南中高度は目安。南中高度は「90度より小さい値が一般的」との主張もある

春分の日・秋分の日の南中高度を、地球上の色々な都市でどのように見えるか考えてみましょう。まず、都市によって太陽の見え方は異なるので、南中高度はバラバラです。地球は自転しているので太陽が東からのぼって西にしずむのはどの地域でも共通ですが、たとえば南半球に位置するオーストラリアの都市・シドニーの場合、東京とは違って太陽は北のほうの空を通ります。そして赤道のほぼ上に位置するシンガポールの場合には太陽は頭の真上を通り、北極では太陽は地平線を這(は)って動いているように見えます。

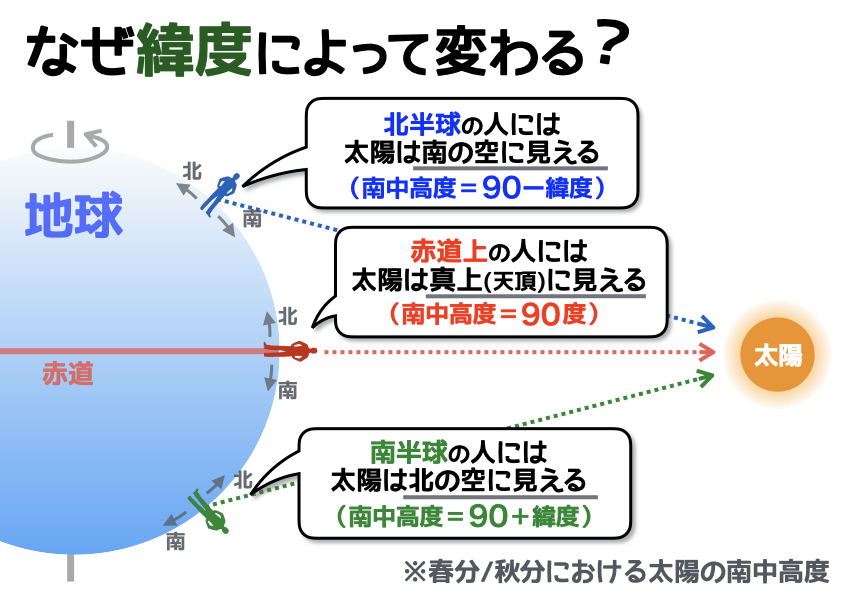

では、なぜ都市によって太陽の見え方が違うのでしょうか? これは、地球と太陽を真横から見てみると理解できます。下の図は、春分の日と秋分の日の地球と太陽の位置を示した図です。地球のそれぞれの場所に立ったつもりになってイメージしてみましょう。

日本と同じく北半球に過ごす人の場合、太陽は南の空に見えます。そして赤道上に過ごす人にとって太陽は頭の真上にあり、南半球の人にとっては緯度の分だけ太陽が北の空に寄ることになります。

ポイント2:南中高度は季節によって変わる

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます