[理科]実験器具の使い方は実際にやって覚えるのがおすすめ! 顕微鏡を使って自由研究をしよう

中学入試の理科では、実験器具の正しい使い方や手順の出題があります。特に顕微鏡は「各部分の名称」「使用手順」「対象物が見えない時の対応」など、知っておきたいことが多い実験器具です。

塾のテキストや理科資料集には、写真入りで詳しく顕微鏡の説明が載っています。しかし、顕微鏡に触れる機会があまりないので、子供にとって馴染みにくい分野のひとつです。

わたしの娘も顕微鏡の問題が苦手なようでした。「どういうものかよくわからないから自分で使ってみたい」というリクエストもあり、学習用顕微鏡セットを購入したことがあります。

実際に手で触れることや観察することで、子供の好奇心はアップします。自由研究にも使えますし、一石二鳥です。家庭でできる顕微鏡を使った実験を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

Contents

顕微鏡を準備する

顕微鏡を買おうと思っても、「本体以外に何が必要なんだろう?」と迷ってしまいますよね。まずは必要なものをそろえることから始めましょう。

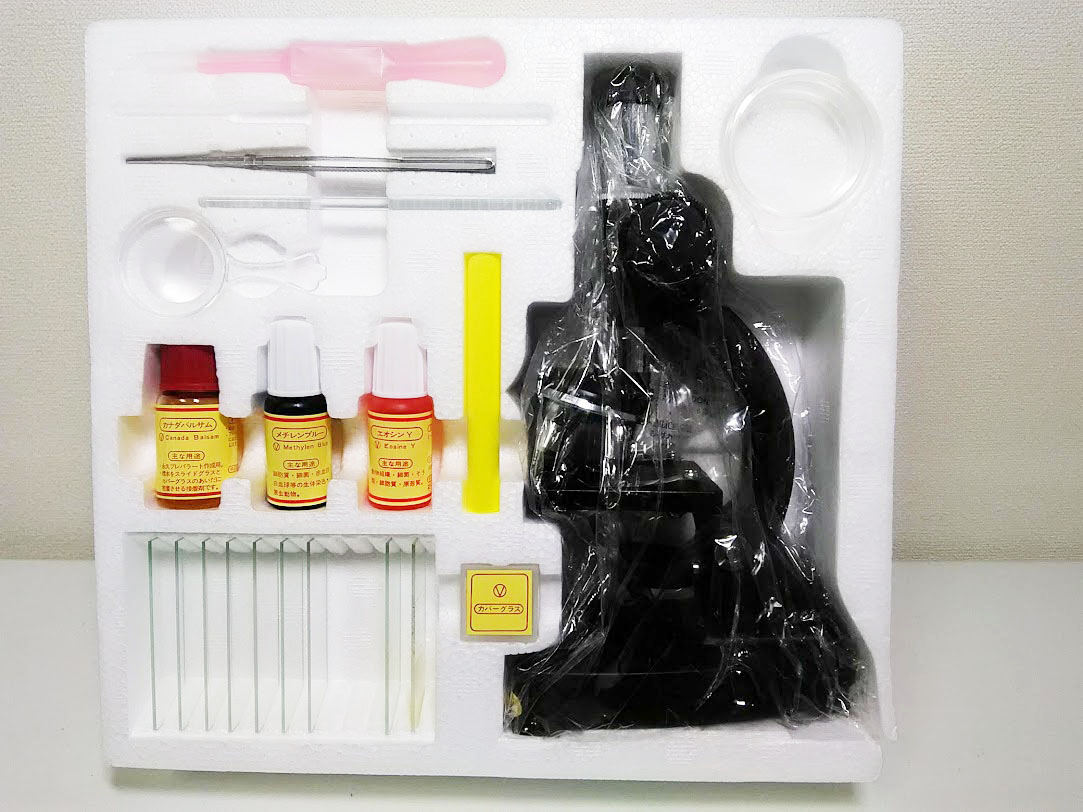

必要なものは顕微鏡本体だけではない

観察する対象によって違いますが、最低限必要なものはスライドガラスです。スライドガラスとは対象物をのせる台のこと。また微生物を観察するときには、カバーガラスも必要となってきます。スライドガラスとカバーガラスを重ねた「プレパラート」の問題は、中学入試ではよく出題されますね。そのほかに、スポイトやピンセットがあると便利です。

顕微鏡セットが便利

「道具をいちから準備するのは難しそう……」というときは、はじめから必要最低限の道具が入っている学習用顕微鏡セットがおすすめです。子供はすぐに色々と観察したくなります。せっかくワクワクしているときに子供がガッカリしないためにも、実験セットが最初からそろっていると便利です。

親として気になる保管方法ですが、収納されていたところに戻せばよいだけなので、バラバラにならずにすみます。

(Vixen 顕微鏡 学習用顕微鏡セット ミクロショットシリーズ ミクロショット300)

スマホ撮影機能付きも

自由研究やレポート作成を考えるならば、撮影ができる顕微鏡を選びましょう。スマホをのせるだけで簡単に撮影ができる顕微鏡や、パソコンにつないで画像が見えるカメラ付き顕微鏡など、いくつか種類があります。購入前に口コミや体験などを参考にしてみましょう。

夏休みの自由研究に顕微鏡を使おう

顕微鏡を買ったからにはたくさん使いたいですよね。顕微鏡は自由研究でも使えるのでおすすめです。夏休みの自由研究に役立つ簡単な実験をご紹介します。

身の回りにあるもので材料を探す

「さて、何を覗いてみようかな?」と思ったときに、いちばん簡単な材料は野菜です。わたしの娘は冷蔵庫にある野菜を薄く切るところから始まり、タマネギ、キュウリなどの野菜を観察していました。さらには池の水や乳酸飲料も観察対象になりました。「何か見えるかな?」と試行錯誤することも大事ですね。

生きたメダカの血流

実験教室に通っていた息子が、生きたメダカの血流を見せてくれたことがありました。ガーゼなどに水分を含ませてメダカにかぶせつつ、薄い尾びれの血流を顕微鏡で観察する実験です。メダカの限界もあるので水槽にすぐ戻せる状態で観察をします。短時間しか見ることができませんでしたが、血液が流れている方向まで見えてとても感動したのを覚えています。

煮干し(カタクチイワシ)

カタクチイワシが食べたものを調べる自由研究もあります。煮干しを柔らかくして胃の中をピンセットでちょっと取り出し、顕微鏡で覗いてみる実験です。胃以外を解剖し、骨の形の観察から体のつくりを知ることができます。娘は自分で作業することが嬉しいようで、すごく集中していました。小魚から食物連鎖の話にもつながりますね。

繊維の世界をのぞいてみよう

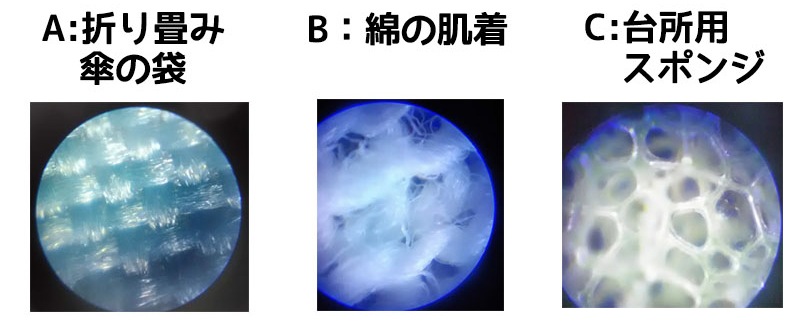

わたしの一押しの実験は「繊維の中をのぞいてみる!」です。身の回りには羊毛、綿、化学繊維などが素材となっている製品があります。それぞれ顕微鏡で覗くと、違いが面白いくらいに見えてきます。わたしは子供そっちのけで「あれ見てみたい!」「こっちも見てみたい!」と知らなかった世界に夢中になってしまいました。

実験内容をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

●テーマ

顕微鏡で繊維をのぞいて構造の違いを見よう

●使用した顕微鏡

●対物レンズの倍率

90倍

●布選びのポイント

光の調節がしやすく見やすくするために、薄いものがおすすめです。

●スマホで撮影するときのポイント

スマホで撮影するときには反射鏡の向きを変えて光の調節をすると、ピントが合いやすくなります。

3種類の世界を覗いてみましょう。

A:折り畳み傘のカバー(化学繊維)

B:綿織物(綿100%肌着)

C:台所用スポンジを薄く切ったもの

●結果

●考察(考えたこと・わかったこと)

実験をやっていて「何かわかったこと、気が付いたことはないかな?」と親子で一緒に考えたり、調べたりすることが大切です。

この3種類の画像から何か気が付いたことはありますか? 画像をよく見てみると、「この製品はなんでこの素材を使っているんだろう?」という答えが見えてきます。

A:折り畳み傘の袋はシャカシャカの素材。繊維にすきまがないので水をはじきそう

B:肌着の画像を見ると暖かそうにも見えるけれど、少しすきまがあるから汗を吸収するのかな

C:スポンジは隙間がいっぱい。だから水をたくさん吸収するのかも

これだけでも自由研究のレポート材料になりますよね。中学受験では単なる知識だけでなく、「この違いから何がわかるか?」といった知識や経験から考えさせる問題が増えています。

まとめ

子供だけでなく大人も一緒にのぞきたくなる顕微鏡は、違う世界を見ることができるのでワクワクします。わたしもつい夢中になってしまったことばかりでした。忙しい中学受験生は、勉強と自由研究が同時にできる顕微鏡の実験はおすすめですよ。

※記事の内容は執筆時点のものです

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます