華族制度とは? 5つのポイントとイラストでわかりやすく解説!

小学校の歴史の教科書では、「身分制度がどう変化してきたか」も重要なテーマとして扱われています。時代ごとにさまざまな身分制度が登場しますが、なかでも理解が難しいのが「華族制度」かもしれません。

たとえば飛鳥時代に身分が高かった豪族としては「蘇我氏」や「中臣(なかとみ)氏」などを思い浮かべることができるでしょう。江戸時代に身分が高かった武士としては、「徳川家」や「毛利家」などの大名が思いつく子も多いはずです。ところが「明治時代に身分の高かった華族は?」と聞かれると、ひとりも名前が出てこないかもしれません。筆者の子供に質問してみても、華族の人物はすぐに思い浮かべることができないようでした。

でも、大丈夫。これから紹介する5つのポイントを押さえれば、華族制度に対しての“モヤモヤ”をスッキリと解消できますよ。

Contents [hide]

- 5つのポイント

- 中学入試で押さえておきたい3つの知識

- 【1】2つの大改革

- [2]華族制度が生まれた背景

- [3]華族の代表的な10人

- まとめ

5つのポイント

華族制度について基本からしっかりと理解できるように、まずは次の5つのポイントに分けてお伝えします。

5つのポイント

- 身分制度を理解しよう

- 皇族の次に高い身分だった

- 5つのランクに分かれていた

- 3つの特権(財産/政治/教育)

- 3つのルート

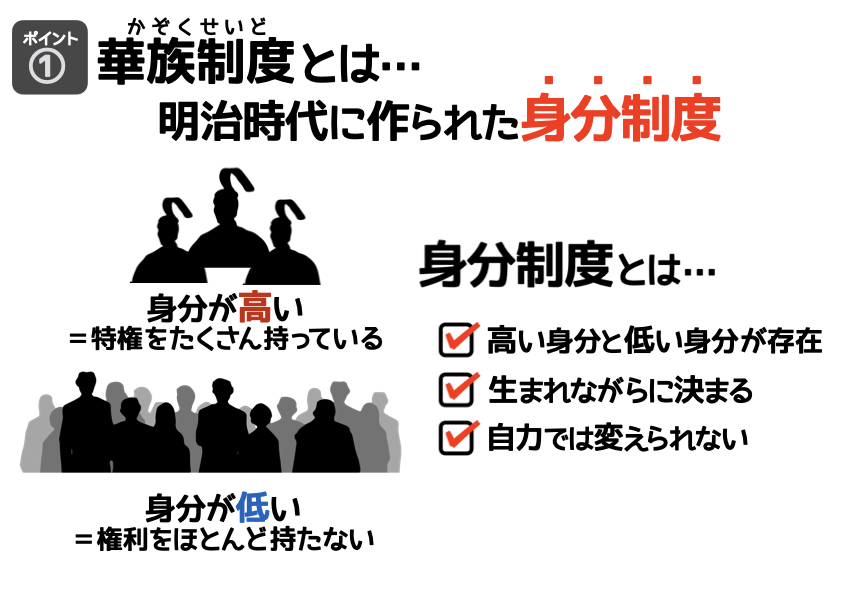

ポイント[1]身分制度を理解しよう

華族制度は、明治時代につくられた身分制度のひとつです。ところで、身分制度とはそもそもどのような制度でしょうか? 辞書で引いてみると難しい言葉が並んでいるので……、まずは次の特徴をもつ制度を「身分制度」としてざっくり理解しておきましょう。

華族制度は、明治時代につくられた身分制度のひとつです。ところで、身分制度とはそもそもどのような制度でしょうか? 辞書で引いてみると難しい言葉が並んでいるので……、まずは次の特徴をもつ制度を「身分制度」としてざっくり理解しておきましょう。

身分制度とは?

- 高い身分と低い身分が存在する

- 身分は生まれながらにして決められてしまう

- 自分の努力では身分を変えることができない

身分制度には「高い身分」と「低い身分」が存在します。高い身分の人はたくさんの特権をもつ一方で、低い身分の人はほとんどもっていませんでした。

そして、身分は生まれながらにして決まります。そのため親の身分が低ければ、その子の身分も自動的に低くなってしまうのです。また、基本的には自分の努力で身分を変えることもできませんでした。

ポイント[2]皇族の次に高い身分だった

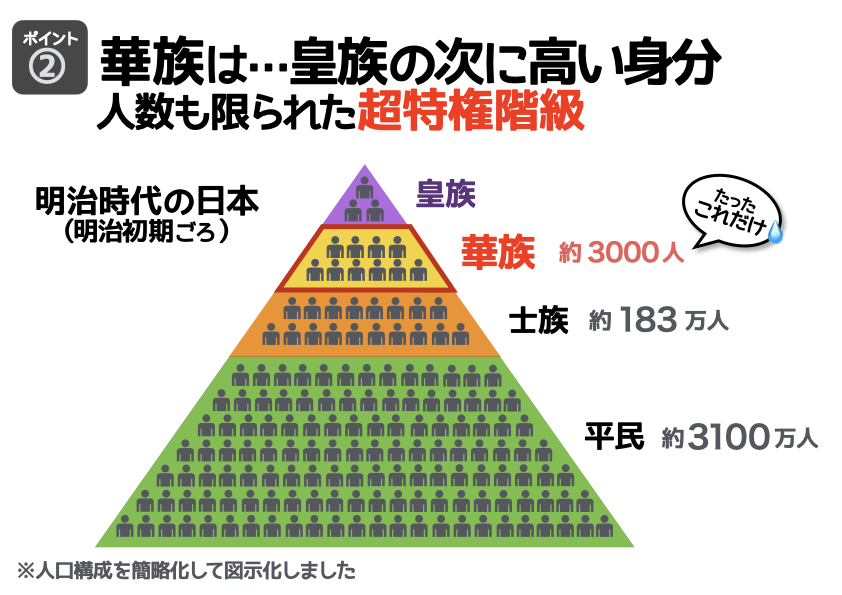

華族は、皇族の次に高い身分です。しかも、ごく一部の人にしか与えられない身分でした。さらには多くの特権も与えられていたので、まさに“超特権階級”といえるような人たちだったのです。

下の図は、明治初期の日本の人口構成です。

明治初期の日本全体の人口は、およそ3300万人。そのなかで、華族はわずか3000人ほどしかいませんでした。これは、当時の人口のおよそ0.01%ほどです。華族が本当に少なかったことがわかりますね。

明治初期の日本全体の人口は、およそ3300万人。そのなかで、華族はわずか3000人ほどしかいませんでした。これは、当時の人口のおよそ0.01%ほどです。華族が本当に少なかったことがわかりますね。

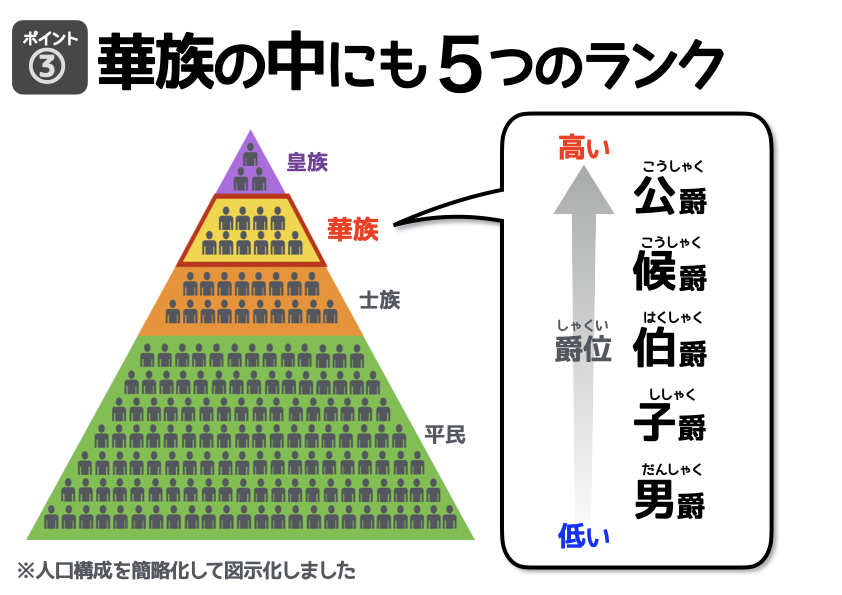

ポイント[3]5つのランクに分かれていた

3000人ほどしかいなかった華族ですが、実はさらに細かく5つのランク(爵位)に分かれていました。

↑高いランク

公爵(こうしゃく)

侯爵(こうしゃく)

伯爵(はくしゃく)

子爵(ししゃく)

男爵(だんしゃく)

↓低いランク

ちなみに「男爵」は華族のなかでみると最下位ですが、士族や平民と比べればとてつもなく高い身分でした。

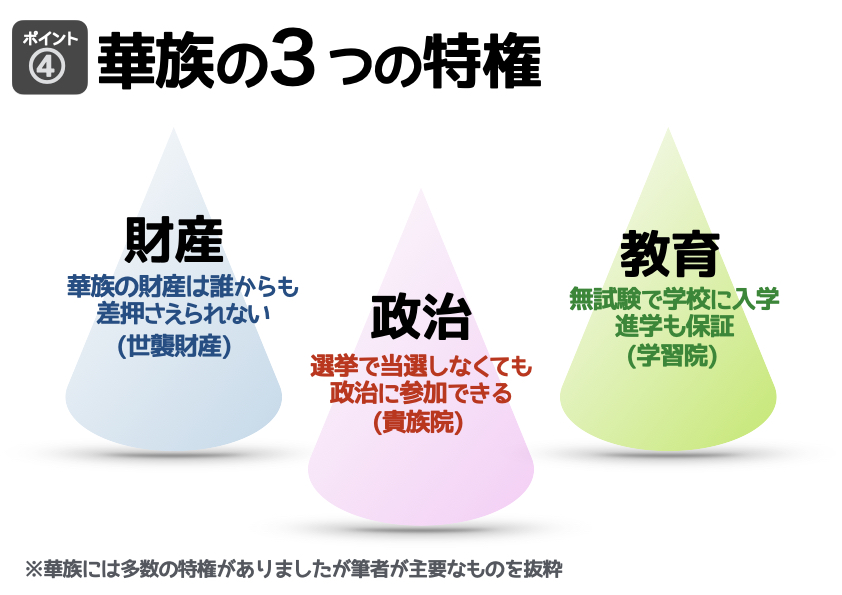

ポイント[4]3つの特権(財産/政治/教育)

華族にはさまざまな特権が与えられていましたが、特に次の3つは代表的な特権といわれます。

華族の特権(一部抜粋)

- 財産

- 政治

- 教育

財産

華族の財産は保護され、「ほかの誰からも差し押さえられない(奪われない)」という特権がありました。そしてその財産は、親から子へと引き継がれていきました。

政治

明治以降、日本でも議会が開かれ、国民の代表者が選挙で選ばれるようになりました。しかし華族は、選挙に勝たなくても政治に参加できたのです。華族をはじめ、選挙で選ばれていない議員で構成されていた議会は「貴族院」と呼ばれ、選挙で選ばれた人たちの議会は「衆議院」と呼ばれました。それぞれの違いを押さえておきましょう。

教育

華族の教育のために「華族学校(現在の学習院)」がつくられました。華族は試験を受けなくても入学でき、進学を約束されていました。つまり“無条件”で教育を受けられたのです。

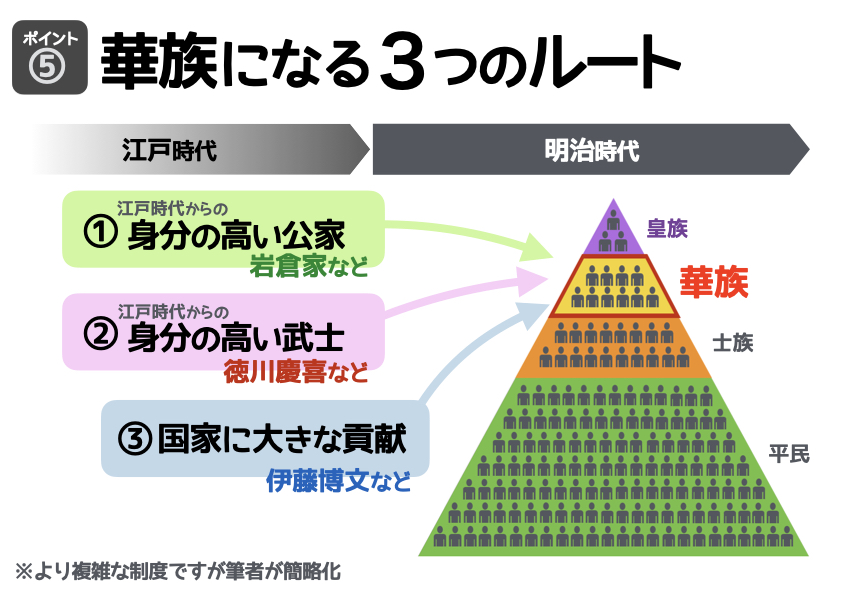

ポイント[5]3つのルート

華族の身分をもつ人は、大きく次の3つのルートでその地位についたとされています。

華族になったルート

- 身分の高い「公家」だった

- 身分の高い「武士」だった

- 国家に大きく貢献した

1、身分の高い「公家」だった

江戸時代、身分の高い「公家(くげ)」だった人の多くは華族となりました。公家とは、朝廷に仕えていた人たちのこと。たとえば、明治維新で活躍した岩倉具視(ともみ)の子孫にも華族の身分が与えられています。

2、身分の高い「武士」だった

江戸時代に身分の高い「武士」だった人も華族となりました。具体的には徳川家の一族や、藩主を担っていた大名たちです。最後の将軍・徳川慶喜(よしのぶ)も明治以降は華族となりました。

3、国家に大きく貢献した

江戸時代の身分に関係なく、国家に大きな貢献を果たした人たちにも華族の身分が与えられました。たとえば明治政府の初代内閣総理大臣・伊藤博文、そして大久保利通(としみち)や木戸孝允(たかよし)の子も華族でした。

中学入試で押さえておきたい3つの知識

ここまで、華族を理解するための5つのポイントを紹介してきました。おおよそのイメージはつかめましたか?

では次に、中学入試に向けた“受験力”をつけるうえで押さえておきたい3つの知識を紹介します!

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます