中学受験の勉強。親はどこまで教える?|中学受験は親と子の協同作業! 正しい理解がはじめの一歩 Vol.28

中学受験には、親のサポートが不可欠です。では、親は子どもに勉強も教えた方がいいのでしょうか? それとも、教えない方がいいのでしょうか?

Contents [hide]

【算数】親が教えるのは基礎まで。応用問題は教えない方がよい

親御さんから「子どもに勉強を教えるべきなのか、教えるべきでないのか」というご質問を受けることがよくあります。特に算数に関して、その質問が多いですね。

算数の場合、4年生のうちは、学習内容も基礎が中心なので、親が教えてもいいでしょう。解法を教えるというよりは、丁寧に計算をしているか、単位が理解できているかどうかなど、今後の学習においての基礎体力となる部分をチェックしてあげるといいと思います。4年生のうちに基礎学力をしっかりつけさせることが大事だからです。

しかし、算数は5年生になると内容が難化し、応用問題に取り組むようになります。このタイミングを目安に、勉強は塾や家庭教師などの第三者に任せて、親は一歩引くことをおすすめします。引き続き、親が教えられる場合もありますが、親の関与が続くことで、かえってうまくいかなくなってしまう恐れがあるからです。

例えば、親が何でも教えてしまうと、子どもはすぐに「わからない」と言って、考えようとしなくなります。また、親が勉強に関わり過ぎてしまうと、「なんでこんな問題がわからないの?」と子どもができないことに過剰に反応してしまうようになります。そうすると、子どもは「僕は頭が悪いんだな」と自己肯定感が下がり、「勉強なんてつらいだけだ」と勉強が嫌いになってしまいます。

また最近、増えているのが、お父さんが算数を教えて失敗するケースです。お父さんが算数を教えようとすると、「どうしてこんなに非効率的な解き方をしているんだ!」と“数学”の手法で教えてしまい、子どもを混乱させてしまうのです。

算数と数学では考える手法がまったく違います。大人は効率を求めますが、受験算数が求めているのはそこではありません。余計なことを教えて、お子さんの足を引っ張ってしまわないように、応用問題に入ったら、親は教えることから手を引いた方がいいでしょう。

【国語】親が適度に声かけをすることで、考える道筋が見えてくる

国語は親が教えられることがあまりありませんが、親が適度に子供に関わることでよい効果を生み出せる教科です。

国語の問題を解く際、男の子によくあるケースとして、「自分の直感で答えてしまう」といったことがあります。4年生のうちは素材文も簡単なので正解できますが、5年生になると内容が複雑になり、「なぜそうなのか?」ときちんと説明ができなければ、正しい答えを導くことができなくなります。そこで、親の出番です。

例えば物語文で、主人公の気持ちを問う問題が出たときに、直感や当てずっぽうで答える癖がついている子には、「なぜその答えにしたの?」「どの言葉に注目したの?」「その答えはどのへんにあると思う? どうしてそう思ったの?」といった声かけで、思考の過程を確認してあげると、適当に答えることがなくなります。

【理科】好奇心を引き出す「よい先生」を見つける

理科は親自身が苦手ということが多く、積極的に教える親はあまりいません。多くの場合、「覚えておきなさい」と子供に言うだけです。

理科の学力を伸ばすのに欠かせないのが「好奇心」です。子ども自身に好奇心があればいいのですが、今の時代は、家の周りに森や野原はないので、虫を捕まえることもできないですし、夜空の星を見ることも難しくなっています。実体験をしにくいなかで、理科に興味を持たせるには、「よい先生に出会うこと」が重要ポイントです。子どもの好奇心を刺激してくれる先生に出会うと、理科の学力はどんどん伸びていきます。

けれども、塾では先生が決まっているので、よい先生に出会えるかどうかは運です。そこで私は家庭教師をおすすめしています。ただ、家庭教師なら誰でもいいというわけではありません。いくつか体験をしてみて、子どもの反応はもちろんのこと、親が聞いても「楽しい!」と思えるような授業をする先生を見つけてあげてください。

よい先生が見つからなかった場合は、塾のテキストを隅から隅まで精読させるといいでしょう。今の塾のテキストはとてもよくできていて、本文だけでなく、リード(導入部分)やコラム欄にも大事なことが書かれています。それをしっかり読み込むだけでも効果は大きいでしょう。

【社会】授業で習った箇所だけではなく、習っていない範囲もインプットする

中学受験の社会は、地理・歴史・公民の3分野で構成されています。この3分野すべてが得意という親は少ないのではないでしょうか。

けれども、社会は私たちにとって身近な教科なので、親が教えられることはたくさんあります。例えばテレビのニュースである地名が出てきたら、「○○ってどこにあるかわかる?」と聞いて一緒に調べてみたり、国会で話し合われている内容について親子で考えてみたりするのは、とても良いことだと思います。

ただ、それがテストの得点力につながっていくかは難しいところで、やはりテスト対策のための勉強も不可欠です。社会で習う範囲は膨大なため、塾の授業は駆け足で進められていきます。授業中にすべて終わらないこともあり、「あとはテキストを読んでおくように」となってしまうパターンが多いのですが、ほとんどの子は言われた通りに読みません。でも、チェックテストでは授業で教えてもらわなかった範囲も出題されます。そのため、得点が取れないのです。

チェックテストに限らず、すべてのテストを受けるときに大事なのが、まずインプットの時間をしっかり確保することです。授業で習ったところだけ見直して、テストを受けても思うような得点にはなりません。たとえ授業では習わなかったとしても、テキストに書かれているその単元の内容はすべて読み込み、きちんと覚えてからテストに臨むようにしましょう。

中学受験で親が教えられることは、生活知識と基礎学習まで

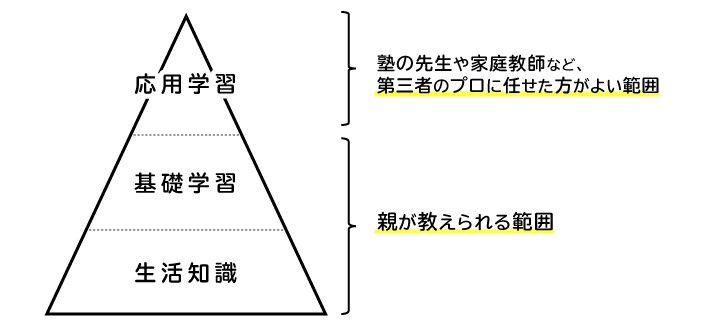

このように、各教科で親の関わり方は違ってきますが、共通して言えるのは、中学受験で親が教えられることは「生活知識と基礎学習まで」ということです。

その中で一番大事なのが、「生活知識」を教えてあげることです。生活知識は学力の土台になる知識で、外遊びやお絵かきなど、“遊び”を中心としたさまざまな体験や、家庭での会話で身につきます。生活知識は、子どもが幼児・低学年のときから家庭でしっかり育んでおきましょう。

ピラミッドを作るとしたら、土台となるのが生活知識で、その上にくるのが「基礎学習」です。計算は丁寧に解く、漢字はハネまで意識して書くなど、学習の基礎は親が教えてあげてください。でも、その上の頂点にあたる「応用学習」に関しては、親ではなく塾の先生や家庭教師などの第三者のプロに任せた方がいいでしょう。このように親の関わり方を変えていくことがポイントです。

これまでの記事はこちら『中学受験は親と子の協同作業! 正しい理解がはじめの一歩』

※記事の内容は執筆時点のものです

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます