適性検査や記述問題にも使える! 作文の上手な書き方

2022年6月02日

天海ハルカ

2

公立中高一貫校の適性検査、国語読解の記述問題、学校の読書感想文など、中学受験を目指す小学生には、作文を書く機会が多くあります。しかし、作文が苦手な子は、1文字も書けなかったり、思いついたまま書き始めて、止まってしまったりします。

作文の書き方をイチから丁寧に勉強できる機会はあまりないため、自分で試行錯誤しなければなりません。そこで今回は、作文が苦手な子でも上手に作文を書けるようになるポイントを、3つに分けて紹介します。

Contents [hide]

- [1]結論を決めておく

- [2]書く前にメモをつくる

- 時間制限がない場合

- 時間制限がある場合

- [3]一文は短く書く

- まとめ

[1]結論を決めておく

漠然とした考えのまま作文を書き始めると、途中で余計な文が増えて、結論にたどり着かないことがあります。論理的に作文をまとめるために、まずは結論を決めましょう。

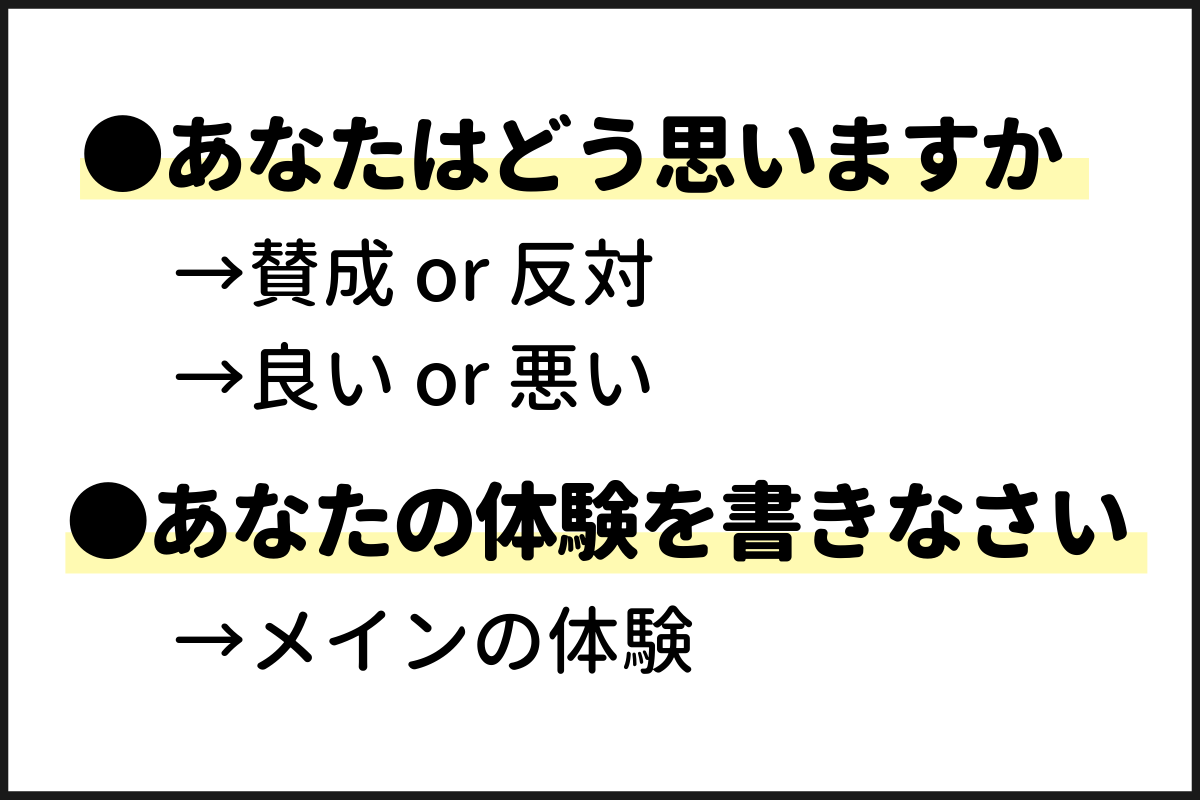

たとえば、「あなたはどう思いますか」について書く場合は、まず「良い/悪い」「賛成/反対」といった結論を決めます。「あなたの体験を書きなさい」という作文なら、メインとなる体験をひとつ選びます。

2

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます