金星の見え方を図で理解する! 地球との位置関係がわかれば暗記は必要ない

中学受験理科の天体分野では、太陽や月だけでなく、他の天体が問題になることがあります。その中でも金星はよく出るので、基本的な知識を押さえておく必要があります。特に金星の見え方に関する問題は受験生が苦手としがちです。理屈からしっかり理解できるように、わかりやすく解説します。

Contents [hide]

- 金星とはどのような天体か?

- 金星の見え方を図で理解する

- 地球から見た金星の形

- 金星が見える方角と時間帯

- 金星の見え方を暗記しないために

金星とはどのような天体か?

金星の見え方の前に、金星に関連する基本的な知識を解説します。これらの知識は中学入試でしばしば問われます。基本の知識がない状態で、その場でいきなり考えてもわからないので、しっかり理解しておきましょう。

内惑星と外惑星

【問題1】東京からは真夜中に金星を観測できません。その理由を説明しなさい。

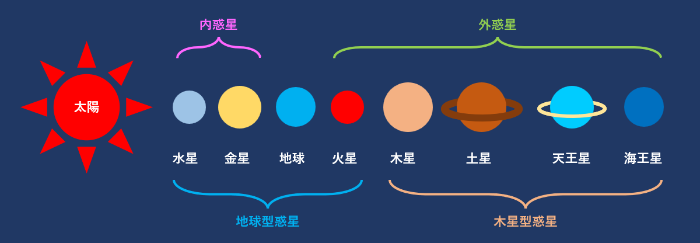

太陽系の惑星は、公転軌道が太陽から近い順に、水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星と並んでいます。このうち、地球よりも太陽に近い軌道を公転する(地球より内側を公転する)水星・金星が「内惑星」で、火星から海王星が「外惑星」です。

深夜に金星を観測するためには、地球から見て金星が太陽の反対側にこなくてはいけませんが、内惑星である金星は、その位置にくることはないわけです。【問題1】の答えは「地球よりも内側を公転するから。」です。

地球型惑星と木星型惑星

【問題2】金星は地球とつくりが似ている惑星です。どのような点が似ているのかを説明しなさい。

金星には固体の大地があり、密度が高いのが特徴です。このような惑星を「地球型惑星」といいます。水星・火星も地球型惑星です。一方、木星から海王星はガスでできていて、密度が低いという特徴があるため、「木星型惑星」に分類されます。したがって、【問題2】の答えは「固体の大地があり、密度が高い点。」です。

ちなみに、金星は表面の温度が460℃で、硫酸の雨が降り、秒速100mの風が吹きます。地球とつくりが似ていても、人間が住める環境ではありません。

金星の見え方を図で理解する

金星の見え方については、知識として暗記するのではなく、図をもとにその場で考えることが大切です。図が与えられるとは限らないので、自分で描けるようにしましょう。

地球から見た金星の形

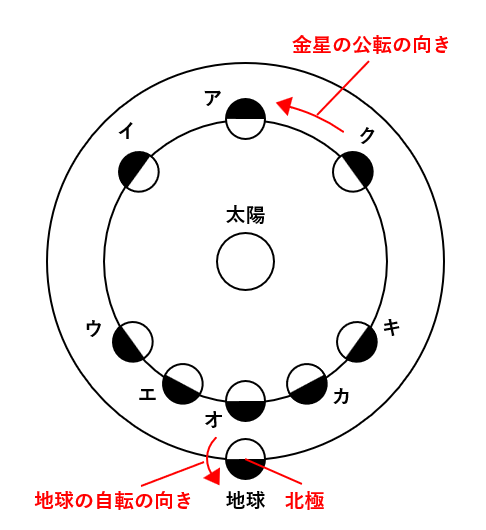

次の図のように、太陽を中心として金星と地球の公転軌道を描きました。アからクは金星です。

ポイントは、北極側から地球を見た図を描くことです。そうすると、地球の自転・公転、金星の公転は全て西から東(ちなみに金星の自転は東から西です)なので、これらの向きを反時計回りに決定できます。

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます