太陽の方角と四季~春分・夏至・秋分・冬至で異なるのは何?

私たちの1年365日は太陽を基準にしていますから、天体のなかでは太陽が最も身近で体感的に理解しやすいテーマと言えます。体感を伴う知識というのは、学習の定着度がより深くなるものです。

どのような条件が整うと季節変化が生まれるのか、季節によって具体的に太陽の何が変化していくのか、さまざまな視点から太陽の動きを眺めてみます。太陽の基本を解説しますので、体感しながらすべてを完全に理解するつもりで読み進めていただきたいと思います。

Contents [hide]

- 太陽の方角と季節変化~なぜ四季があるの?

- 太陽の方角と季節変化~「日の出」「南中」「日の入り」の方角は?

- 太陽の方角と季節変化~天球図を眺める!

- 太陽の方角と季節変化~観測者として太陽を眺める!

- まとめ

太陽の方角と季節変化~なぜ四季があるの?

地球は、「地軸を傾けた状態で」「太陽のまわりを公転」しています。2つのうちどちらか一方では、季節の変化が生じることはありません。これから掲載する図はあまりにも見なれたものですが、もう一度こまかな点までじっくりとながめてみましょう。

太陽の方角と季節変化~「四季」には2つの条件が必要

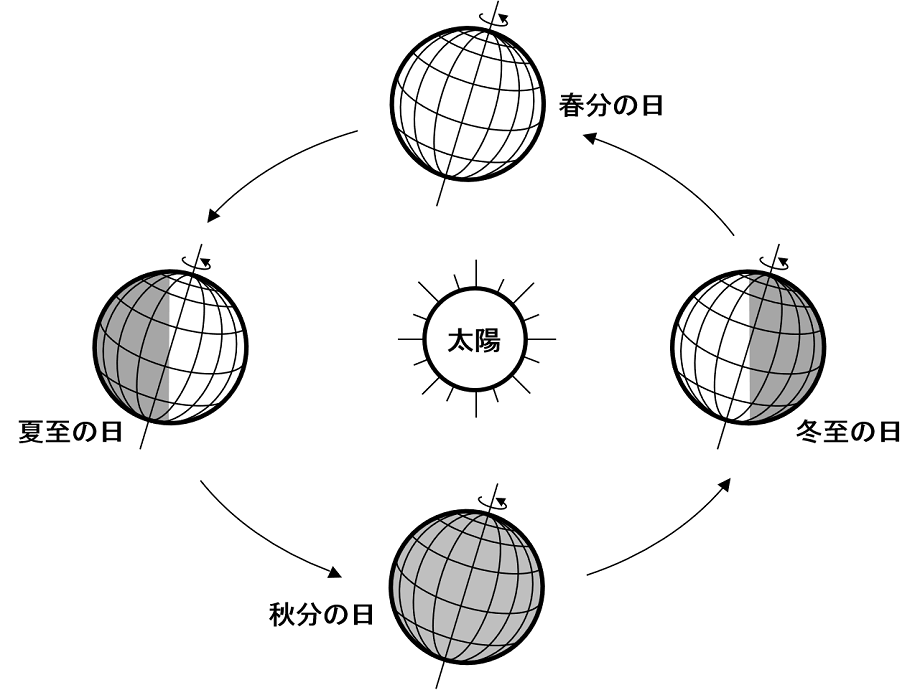

【図1】

地球は北極側から見て、反時計回りに自転しています。自転運動は方角的に西から東の向きなので、地球から見た太陽は東から西に向けて移動するように見えます。地球の自転は1日に1回転ですから、太陽も24時間後には1回転して同じ位置に戻ってきます。

地球は常に太陽側の半分を太陽光によって照らされていますから、地球で生活している人にとっては、明るい部分にいるときが昼、暗い部分にいるときが夜だということになります。このように地球の自転は、季節によらず昼と夜を生み出します。

季節が生じるのは、地球の地軸が傾いているために、【図1】のような公転をする間のどの位置にいるかによって太陽によって照らされる時間の長さが違うためです。公転しなければ【図1】の中のどこかに止まっていることになりますから、太陽に照らされる時間の長さは一定で、季節の変化は生じません。「地軸を傾いており」かつ「公転している」から、1年を通じて地球と太陽の向き合い方が変わり、四季が生まれます。

【図1】の左の位置に地球がいるとき(夏至の日)、日本の位置する北半球が太陽の方向に傾いています。逆に【図1】の右の位置(冬至の日)の北半球は、太陽と逆の方向に傾いています。この2つは、ほとんどの子がすぐに理解します。一方、疑問の晴れないまま覚えてしまおうとするのが「春分の日」「秋分の日」です。【図1】では、地球が上の位置と下の位置にいるときの状態です。

「春分の日」「秋分の日」であっても、地軸は傾いたままですが、【図1】に描かれた4つの位置の地球の、明るい部分と影の部分をよく見比べてください。「春分の日」「秋分の日」の位置に地球があるとき、地軸はたしかに傾いていますが、地軸の傾きは太陽に対して平行であり、太陽側/太陽の反対側のいずれにも傾いてはいないのです。

このように、四季は地球の公転と自転という2つの条件が整うことにより生み出されます。

太陽の方角と季節変化~季節により昼の長さと太陽高度が変わる

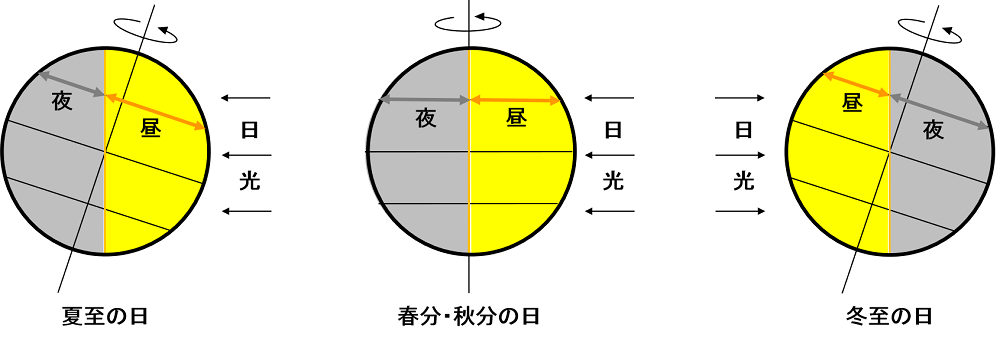

地球と太陽との関係を拡大していくと、【図2】のようになります。太陽に対して地球の自転とともに移動している私たちは、明るい部分(昼)と暗い部分(夜)を交互に通り抜けていくこととなります。

【図2】

「春分の日」「秋分の日」は、地球のすべての地点で昼と夜の長さが同じです。いっぽう「夏至の日」は北半球では昼が夜よりも長く、南半球では逆に夜が昼よりも長いのが分かります。「冬至の日」はその逆です。

注意していただきたいのは、太陽との関係において地軸が傾いていないのは「春分の日」「秋分の日」の1日ずつだけで、春分の日から秋分の日にかけての北半球は太陽側に傾いており、秋分の日から春分の日までの北半球は太陽と逆側に傾いているという点です。

「地軸の傾き」と「公転」は1年を通じて「昼と夜の長さを変える」だけでなく、太陽高度も変化させます。これには「接線」の考え方が必要になり、少し高度な内容になるので詳しくは解説しませんが、「夏至の日」には太陽側に傾く分だけ太陽高度も高く、逆に「冬至の日」の太陽高度は低くなります。

以上のように「地軸の傾き」と「公転」によって、「昼と夜の長さ」と「太陽高度」が変化して、多彩な季節変化が生まれます。

太陽の方角と季節変化~「日の出」「南中」「日の入り」の方角は?

季節によって「昼と夜の長さ」と「太陽高度」が異なるということは、1年を通じて見た目の太陽の通り道が変化するということでもあります。具体的に見てみましょう。

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます