[7月号/6年生保護者向]夏休みは3タームに分けて計画立て|過去問演習は量より質を重視!|にしむら先生の保護者通信

にしむらです。

いつも私のYouTube動画、「中学受験ナビ-3分メソッド-」をご視聴いただき、ありがとうございます!

そして、日々のお子さんのサポート、おつかれさまです。

さあ、いよいよ、受験生の夏がやってきますね!

そこで、今月は「中学受験ナビ」の会員で、6年生のお子さんをお持ちの方に向けて、夏のスケジュールの立て方と過去問の取り組み方についてお伝えします。

▼動画の再生|画像をタップで再生できます

※動画の視聴は会員登録とログインが必要です

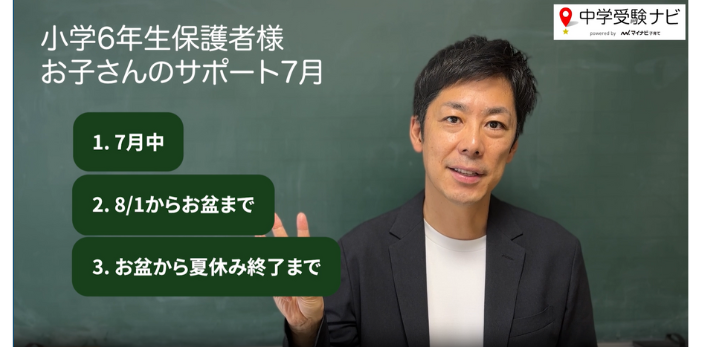

夏休み40日間は3タームに分けて計画立て

夏のスケジュールづくりとして私がおすすめするのは「分ける」ことです。

「分ける」こととはどういうことかというと、夏休みの40日間を分けて考えるということです。

子供にとっての40日間って、もう無限に感じるほどの長さですからね。

9割の子は、まだまだ先があると思ってダラダラしているうちに、気づいたら夏休みも終盤……となってしまうんです。

そこで、夏休みは、

- 7月中

- 8/1からお盆まで

- お盆から夏休み終了まで

の3つの期間に分けて、各期間が終わる日に、その期間の振り返りをすると

「この期間のスケジュールは無理があったから、明日からの期間はもっとやることを絞ろう」

というように調整することができます。

スケジュールは柔軟に調整して

立てたスケジュールをうまく活用していくコツは、一度立てたからと言って固定させずに、スケジュールを調整しながら進めていくことです。

スケジュール作成のコツ、その2は、スケジュールを「必ずやるべきこと」と「できればやること」のふたつに分けることです。

せっかく立てたスケジュールがうまくそのとおりに進まないのは、やることを欲張りすぎるからなんですよね。

完璧なスケジュールを作ることは、実は大してむずかしいことではないんです。

むずかしいのは立てたスケジュールを遂行することです。

そこで、スケジュールを「必ずやるべきこと」と「できればやること」のふたつに分けて、「必ずやるべきこと」は「必ずやる」

「できればやること」はできなくてもOK、できれば達成感を味わえます。

立てたスケジュールが失敗に終わるのは、やると決めたことが全然終わらなくて、「もうスケジュールを見るのも嫌」という状態になって、立てたスケジュールが形だけのものになってしまうからです

- スケジュールは、期間を分けて、振り返って調整しながら取り組んでいく

- 「必ずやるべきこと」と「できればやること」のふたつに分ける

夏のスケジュールを立てる際の参考にしてもらえたらと思います。

過去問演習は量より質を優先して

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます