入試理科の注目のワード「密度」を理解する|なるほどなっとく 中学受験理科

入試理科では、理科的思考力が求められます。子どもの理科的思考力を養うためには、普段から身の回りのいろいろな事象に興味を持ち、その原因を理科的視点で捉える姿勢が大切です。今回は、さまざまな事柄のなかから「密度」にフォーカスして、小川先生にお話いただきます。

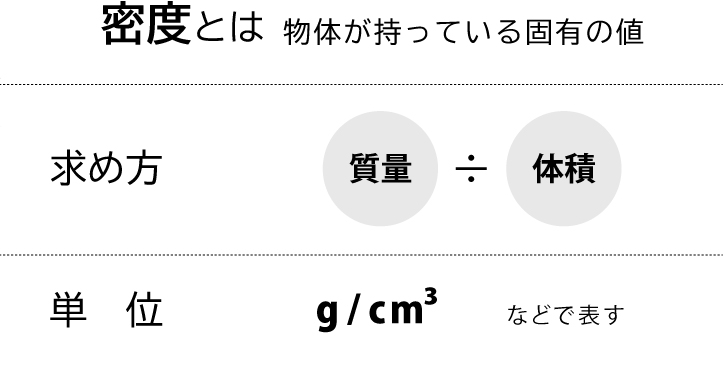

密度とは

水にいろいろな物を入れると、浮くものと沈むものがあります。物の浮き沈みには、「浮力」が関係していることは以前の記事「船が浮くのはなぜ?「浮力」について考えてみよう」で紹介しました。近年の入試理科では「浮力」に関する問題などで密度が扱われることがあります。そこで今回は、密度と物の浮き沈みの関係を考えてみます。

密度とは物体が持っている固有の値で、「質量÷体積」で求められ、単位は「g/cm3」などで表します。

「質量」とは、物質そのものの量で、「重量」とは異なります。

重量は、物体にかかる重力の大きさのことです。たとえば地球上で、質量が1kgで重量が1kgの鉄球を月に持っていき、重量を測ると重さは約167gになります。なぜなら、月の重力は地球の約1/6だからです。それに対して鉄球の質量は月でも1kgで変わりません。

重量は物体にかかる力なので「ばねばかり」で調べます。一方、質量を測るときは、天秤を使い、決められた質量のおもりとのつり合いで測ります。

国際宇宙ステーション(ISS)内では無重力状態、つまり重量はほとんどゼロですが、宇宙飛行士をはじめ物体の質量はゼロではありません。

■小川先生の理科的こばなし

ISSで活動している宇宙飛行士は健康管理で自分の体重(ではなく質量)を調べます。が……、体重計に乗るわけではありません。どのように調べるのでしょうか?

ISSでは「ばねが内蔵された計測器」を使います。「ばねが縮んだときに、元に戻ろうとする力」は、地球上でも無重力でも変化しません。また、物体は質量が大きいほど加速(速さが変化)しにくくなります。無重力状態では、宇宙飛行士がこの計測器に乗ってばねを縮ませ、元に戻ろうとするときの加速度を測定して質量を調べます。

さて、質量は物体の持っている量なので、その質量を体積で割って求める密度も、場所が変化しても変りません。また、決められた温度では同じ物質の密度は決まっているので、純粋な物質の場合、密度を調べるとその物体が何かがわかります。

と、ここまで「質量と重さの違い」や「密度」についてお話しましたが、この内容は中学校で学びます。そのため、小学生の段階では、質量と重さは同じものと考えて問題ありません。

中学入試の問題では、密度についての定義は問題のリード文できちんと説明され、「密度とは重さを体積で割ったものです」などと表記されることもあります。

ところで、みなさんは密度という言葉にどんなイメージを持ちますか? 密度が大きいものは、中身がぎゅっと詰まっていて、密度が小さいものは中身がスカスカしている……、そんなイメージを持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます