子供との対話のコツは? 中学受験を乗り越えるための対話の姿勢を考える ―― 中学受験との向き合い方

中学受験はマラソンのようなものです。途中でくじけそうになったり、厳しい現実に目を背けそうになったり。そんなときに子供と向き合って、寄り添ってその心情を汲み取る。それは親御さんの腕の見せ所のひとつかもしれません。そのための手法として「対話」があります。中学受験や教育に関する書籍でも、対話の重要性が説かれることがしばしばあります。しかし対話が一体どういうものなのか、じっくりと考える機会はあまりないかもしれません。

Contents

対話と会話の違い

そもそも「対話」とはなにか。対話について考えたとき、人によっては「会話」と混同してしまう方もいるかもしれませんね。ニュアンスが似ていますし、どちらもコミュニケーションを取るという意味では近いように思えます。対話と会話、両者の違いについて考えてみましょう。

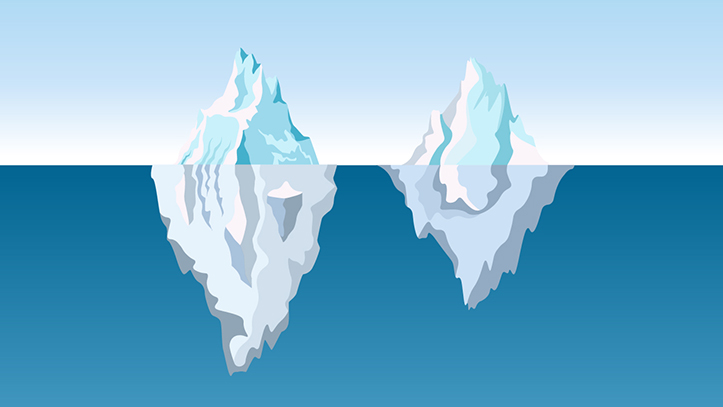

ふたつの氷山、同じ海

次のイラストを見てください。同じ海にぷかぷかと2つの氷山が浮かんでいます。

このイラストをもとに「対話」と「会話」を私流に喩えるなら、「会話」というのは海面から露出している皮相的な部分だけで成り立つものです。

かたや「対話」というのは、海面下に沈んでいる深層的な部分や、あるいは共通の海にも眼差しを向けてやり取りをするものです。

たとえば「今日は天気がいいね」「最近できた近所のラーメン店、美味しかったよ」というのは「会話」です。表面上のやり取りだけで済ますことができますから、本当の姿ではなく、仮の姿でもいいわけです。話し手は相手の内側に踏み込む必要もないし、聞き手はそのラーメンが好みでなかったとしても、笑って適当に聞き流していい内容です。

一方の「対話」は、氷山の根の部分まで想いを巡らせるものです。相手の話している内容から想いを巡らせて、その人の好き嫌い、したいこと、したくないこと、ひいては人生観や哲学などに触れる。そのうえで対等に意見を交わし、相手の意見を尊重ながら、相手の内側に踏み込んでみることを「対話」と呼ぶのでしょう。

そして相手の内側に踏み込むということは、相手の表面上に変化が表れるかもしれないということを忘れてはいけません。あなたがニコニコと語り掛ければ、相手もニコニコするかもしれないし、あなたがムスッとしていれば「どうしてそんな顔をしているの?」と戸惑うこともあるかもしれません。

対話というのは、まず「私(I)」と「あなた(You)」の関係性があって、それがスタティック[静的]なものでなく、瞬間瞬間でダイナミック[動的]に変化するものなのです。

また先程のイラストから考えますと、両者は同じ海の上に浮かんでいます。海を共有しているふたつの氷山が出会っている場面なわけです。この海は「意味」に通じるものがあります。

共通の意味、あるいは目的といってもよいかもしれませんが、「カチカチ」の状態で海上にあるわけではなく「ぷかぷか」と浮かんでいるのです。「私(I)」と「あなた(You)」の関係で固定化されて、双方どうにも身動きが取れなくなってしまっている状態は、いわばギスギスした状態です。

このように考えると、もうひとつの関係が見えてきます。同じ海に浮かぶ「私達(We)」でもあるということです。

「私(I)」と「あなた(You)」の関係だけでなく、「私達(We)」の関係もある。この3つの関係をしなやかに往来している状態が、対話ができている状態といえるのではないかと思います。

中学受験と対話

「対話」について氷山を比喩に考えたうえで、中学受験で対話が必要なのは、どのような場面かを考えてみます。そのひとつはある種の岐路に立つ場面、意思決定が必要な場面です。

具体的には「受験をするのか、しないのか」「受験を続けるのか、否か」「志望校をどの学校にするのか」「子供が壁にぶつかったとき」などです。こうした場面では対話が必要でしょう。

毒気をはらむ、対話にならざるもの

ここで少し目線を変えて、対話にならざるものを考えてみます。

たとえば親が子供のテストを見た後に「なんでこんな問題わからなかったの?」と叱ったときです。こうした発言に「その理由はですね……」と答えられる中学受験生がいたら立派なことですが、大抵の場合、この発言から対話は成立しないと思います。ちなみにこうした場合の「なんで?」には毒気が含まれることが多い。子供はそれを直感で受け止めます。

子供は子供なりに、色々と感じていることがあるかもしれません。毒気を孕んだ発言は、氷山の水面下の部分に対するリスペクトがないとも言えます。いろいろな背景があるだろうな、事情があるだろうなということをリスペクトする。

対話を構成する大事な要素は、リスペクトです。相手を人として尊重するという土台がないと、なかなか対話は成立しないわけです。

こう考えると対話の「対」というのは「対等(たいとう)」の「対」と解釈することもできそうです。上下の関係ではなかなか対話にならない。親の上から目線みたいな感じ、「何でこんな問題できないのよ」と言ったニュアンスは上から目線ですよね。

テストがうまくいかなかったという事実は、親御さん同様にお子さんも受け止めている可能性があるわけですから、たとえば「なにか苦手なことをきかれたの?」「今回のテスト、どこが難しかったか一緒に考えてみようよ」と言うのなら、親が近づこうとしてくれていると思うかもしれません。

対話の持つ効果・意味

ここでまた少し見方を変えて、「対話」が持つ効果・意味についても考えてみたいと思います。

私は対話の効果について、人として対等に扱ってもらえているという感覚が芽生えること、そのうえでその対話のテーマが「自分のことなんだ」と体感できることにあると思います。要するに、対話が当事者意識につながるということです。わが子に当事者意識を育ませたいと思うなら、親子で対話ができるのはとても大事だと思います。

「私は支配する人で、あなたは支配される人」という関係ではなく、「あなたは自分を主体的にコントロールできるし意思決定できる」。

こうしたメッセージを対話によってEncourage(エンカレッジ:勇気づける、助成する、促進する、励ます)することで、子供は主体者としての能力を高めていけるのだと思います。

受験したくない子と受験をさせたい親の対話

仮に、親としては中学受験をさせたい、しかし子供は中学受験をしたくないと言っているケースがあったとして、親御さんにどのようなアプローチができるかも考えてみます。

この状況を食事に喩えるなら、子供はいわば「食べたくない」と言っているわけです。ただし、「食べたくない」というのは、散々食べた挙句、もう食べたくないと言っているのか、あるいは、ある特定の料理の特定の部分が苦手で抵抗感があるのか、そうではなく食わず嫌い的な状態なのかなど、氷山の水面下の部分にはさまざまありそうです。まずは「対話」によって、こうした考えを子供から聴かせていただくリスペクトのある姿勢が大事だと思います。

そのうえで「親としては受験をさせたい」というメッセージを伝えるのなら、そう考えるに至った想いを、お子さんに素直に毒気なく伝えることです。

また、この場合「受験をする」という状況に導きたいのであれば、「味見」をどう組み込めるかどうかが、ひとつのポイントになるでしょう。

たとえば中学受験の情報を集めて子供が関心を持ちそうな学校を探したり、子供と一緒に学校見学に行ったり、といった「味見」です。親側が手練手管で子供に中学受験の意味・美味しさをプレゼンするなどもよいでしょうし、大人になってからの将来のビジョンや、憧れの中学校生活について耳を傾けてみるのもよいでしょう。こうした対話は複数回必要かもしれません。

最初の対話と、次の対話で心の変化はあったのか、どのような変化が生じたのかなども聞いた上で、合意形成できるとよいでしょう。

意思決定をどこまで子供に委ねるか

先程、子供との対話に必要な親の姿勢として、リスペクトや対等さがあると申しました。ここでひとつ考えたいことがあります。それは意思決定を何から何まで子供に委ねるべきかどうかです。

この点に関しては、基本的に子供が対応できる範囲の決定事項であれば、そうするのが望ましいと私は思います。

ですが、中学受験に関して言えば、親はスポンサーでもあるわけです。ひとつの考え方としては、それこそ「お前さんに一票あって、親にも一票あるんだよ」という感覚、スポンサーとして「ひとこと言わせてもらうよ」という感覚があって良いと思います。なにから何まで子供に“かしずく”ことは無いわけです。それでは対等ではなくなってしまいます。

親御さんが言いたいこと、伝えなければならないことを押し殺して、お子さんの主張や思いばかりをきく状況は、決して対話的と呼べないでしょう。親として言わせていただくことは言わせてもらう――こうした姿勢も大事です。

重苦しい対話にしないために

「対話」と聞くと、膝を突き合わせて重い雰囲気の中で重いテーマの話をする、というイメージを持たれる方もいるかもしれません。しかし、ここでも冒頭のイラストを思い起こしたいのですが、2つの氷山は海面に「ぷかぷか」と浮いているのです。

ユーモア

ぷかぷかした状態は「リラックス状態」とも申せましょう。対話の際はなるべく緊張を解いてリラックスしたほうが、伝えやすいし伝わりやすいと言えます。では、リラックスするためにできることは何でしょうか。

私が考える方法のひとつは、ユーモアを挟むことです。ユーモアには緊張を和らげる効果があります。重苦しい雰囲気のカチカチ対話になりそうな場合は、くすっと笑えるようなユーモアを「対話」の合間に入れてみることです。どんなユーモアが良いか、それはご家庭の流儀でOK。

You and I ,and it

もう一つ、ギスギスした対話にしないためのヒントを考えました。「You and I ,and it」です。直訳すると「あなたと私、そしてそれ」という意味です。

つまり「私」と「あなた」の間に、「別の何か」を置くこと。自分と相手の間にクッションとなるような何かを置くことでリラックスでき、間合いもとりやすく、対話を進めやすくなります。

たとえば、お茶菓子や食事も「it」です。「あ、これおいしいね」と微笑み合いながら対話をしてみる。犬や猫など、おうちの家族の一員でもあるペットを抱きかかえながらでもいいですね。今後を左右する話だからといって、毎度毎度、重苦しい雰囲気をつくる必要はないのです。「対話」の際には、ふと視線を外せる何かを用意するというのがひとつのコツなのではないかと思います。

対話に失敗・成功は

対話によって「この人のことがよくわかった!」となった。一見すると成功かに思えますが、それはある意味、スタティックな状態とも言えます。人と人との関係にはダイナミックさがあります。親子も例外ではありません。

私が思うに、互いをリスペクトできていれば、基本的に対話に失敗はありません。わからないことがたくさんある、でも、目の前にいる相手のことをもっと知りたくなった、また話してみたい。そう思えたら、その対話は成功なのかもしれません。

そこからまた対話の機会を重ねていけば、お互いに素直に本音を話し合えるようになるはずなのですから。中学受験は親子ともにうまくいかないことがたくさんあるため、心の中に戸惑いや悩みを抱えがちです。そうした想いをお互いに共有しようと試み、そのプロセスを通して、親子関係のバージョンアップができたら最高ですよね。

これまでの記事はこちら『中学受験との向き合い方』

※記事の内容は執筆時点のものです

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます