植木算で木の本数がわからなくなる? 公式丸暗記ではなく図で考えると簡単に解ける

2023年1月31日

みみずく

0

中学受験生が特殊算として最初の頃に学ぶのが「植木算」です。等間隔で木を植えていくときにその木の本数を求めるタイプの問題が典型です。木を直線状に植えるのか円状に植えるのかで式が変わるため、混乱する受験生も少なくありません。今回は、植木算の考え方をわかりやすく解説してまとめます。

Contents

植木算にはパターンがある?

植木算の解説では、木の植え方で分類された「公式」が紹介されることがあります。

植木算で役立つ3種類の「公式」?

植木算では、次の3種類の木の植え方がよく使われます。

- 直線状に木を植える。両端にも植える。

- 直線状に木を植える。両端には植えない。

- 円状に木を植える。

それぞれの場合で使える「公式」の成り立ちを考えましょう。

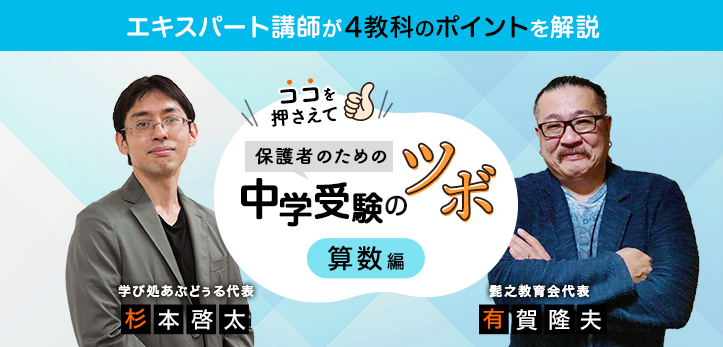

1の場合、下の図で考えると、木が5本なのに対して間隔は4個です。したがって、「木の本数=間隔の数+1」が成り立ちます。

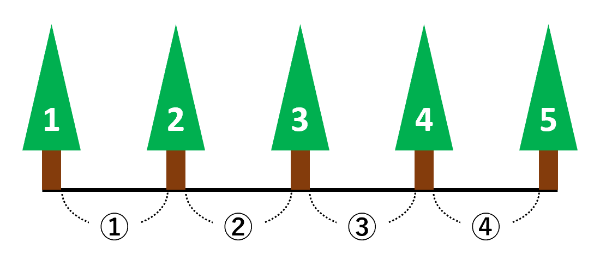

一方、2の場合、下の図で考えると、1の場合と同じ間隔の数なのに、木の本数は3本になっています。したがって、「木の本数=間隔の数-1」です。

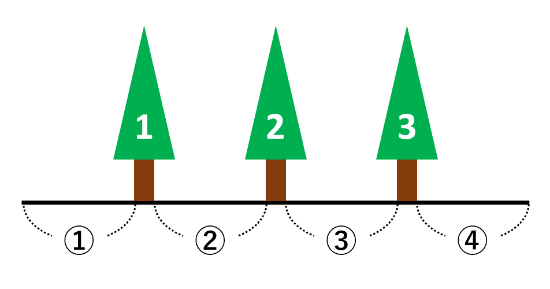

3の場合、1や2の場合と同じように間隔を4個取ると、木の本数も4本になります。したがって、「木の本数=間隔の数」です。

ここまでをまとめると、次のように「公式」化することができます。

- 直線状に木を植える。両端にも植える。→木の本数=間隔の数+1

- 直線状に木を植える。両端には植えない。→木の本数=間隔の数-1

- 円状に木を植える。→木の本数=間隔の数

絵を描いてその場で考える

植木算の「公式」を覚えて、それに当てはめようとすると、「1を足すんだっけ? 引くんだっけ?」と悩むことがあります。また、公式をそのまま使えない問題で手が止まってしまうかもしれません。そうならないように、少ない数で絵を描いて、その場で考えられるようにすることが大切です。

0

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます