脱・やらされる勉強で、世界をフィールドに活動する子に|「自分のやりたい!」がある子はどう育ったのか

AIが登場し、人間が果たす役割が変わっていこうとしています。「いい大学、いい会社に入れば安泰」という考え方が通用しなくなっていることは、多くの方が感じているでしょう。子どもたちが、しあわせに生きていくためには、どんな力が必要なのか? 親にできることは? この連載ではやりたいことを見つけ、その情熱を社会のなかで活かしているワカモノに注目します。彼らがどんな子ども時代を過ごしたのか。親子でどんな関りがあったのか。「新しい時代を生きる力」を育てるヒントを探っていきます。

今回の主人公は、福井洋将くん。バングラディシュのストリートチルドレンのための学校を訪ねたり、大人たちとワークショップを開いたり、活動のフィールドを広げている現在高校1年生の男の子です。2年前までは受験勉強でやる気をなくし、うつうつとした日々を送る平凡な中学生でした。そんな彼がどうして変わったのか。今回はお母さんの福井牧子さんに話を伺いました。

極小未熟児、発達遅延を経て小中一貫校へ

牧子さんは、外資系企業などの勤務を経て出産。7ヶ月での早産だったため、洋将くんは極小未熟児でした。出産から4ヶ月後にようやく退院。そのあとは風邪を引かせないように気を使う日々が続いたそうです。医師からは「発達遅延がある」と言われ、未熟児の会に入り、療育で専門家の手助けを得ながらの子育てが続きました。それでも愛情をうけながら大きくなっていった洋将君。3歳の頃には体格も普通児に追いつき、幼稚園を経て近所の私立の小中一貫校に進学しました。

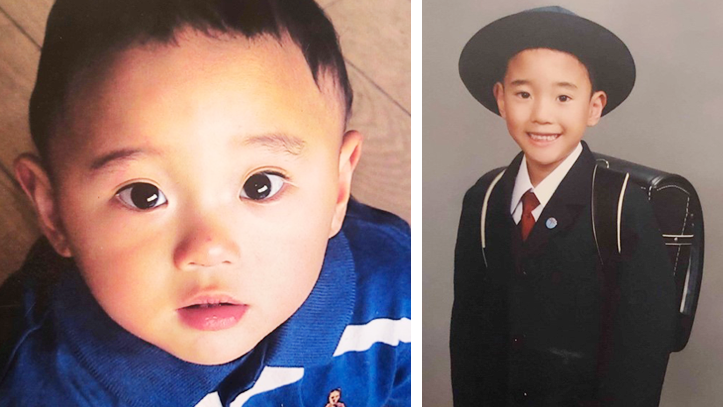

幼少期の洋将くん

何も言わなくても勉強する子だったのに、突然勉強しなくなった

初等部時代は、比較的のんびり過ごしていた洋将くん。中等部進学に備えて小学5年生から大手進学塾の補習コースに通い始めます。補習コースなので、中学受験クラスと比べれば学習量も多くはありませんでした。入塾した当初はトップクラスに在籍。進んで勉強をしていたようです。しかし、中1 の終わりごろから洋将くんの様子が徐々に変わります。それまでは牧子さんが何も言わなくても勉強をするタイプだったのにある日突然パタリと勉強をしなくなってしまったのです。

「今は意欲に波があるときなのかも……」と、牧子さんはしばらく何も言わずに様子をみていました。しかしやはり勉強をしないので話を聞いてみると、塾の宿題量が多く、こなすのが大変になっていること、宿題ができないと先生から罵詈雑言を浴びせられていることがわかりました。洋将くんは真面目な性格で、「宿題をやらなければいけない」と思っていたようです。

このままでは「できない」という感情と、塾の先生から受けるストレスに支配されて、学習どころか心まで疲弊してしまうかも。こう思った牧子さんは、転塾を考えるようになり、洋将くんに合う塾を探し始めました。

なんのために勉強する? 今している勉強に意味はある?

牧子さんが塾を探すなかで出会ったのが、少人数で探究型の授業を行う塾『知窓学舎』です。受験対策を主とする進学塾とは違い、さまざまなテーマについて議論を行うなど “対話を重視する取り組み” が特徴でした。クラスの生徒は学年もバラバラ。子どもたちの興味関心の度合いよって授業内容を柔軟に変えていくという独特のスタイルです。一見すると進学対策から遠ざかるようにも見えますが、この探究的なスタイルにピンときた牧子さんは、洋将くんを誘いました。結果、洋将くんも納得のうえで転塾。強制的にやらされる勉強ではなく、自分の好奇心に沿って進めるという学びの本質に立ち返れたようです。

転機はもうひとつありました。洋将くんが中学生のときに親子で「未来の先生展」を訪れたことです。未来の先生展は、21世紀の教育を考える教育イベント。そこで語られたのは現状の教育に対する課題と、これからあるべき教育の姿でした。―― 今受けている教育は、こんなにも疑問視されているのか! ―― 高校進学に向けた「やらされる勉強」「内申点をとるための勉強」に葛藤を感じていた福井さん親子にとって、大きな衝撃だったそうです。

さらに、イベント内の企画のひとつだった教育の未来について語るトークセッションで、突如洋将くんが呼ばれて壇上に飛び入り参加し、現役中学生としての考えを話したことも、洋将くんにとって強烈な体験となりました。未来の先生展に参加したその晩、洋将くんは牧子さんに問いをぶつけました。

「これだけ疑問視されている教育を自分は今受けている。それでいいのかな。21世紀型教育ってなんだろう。なんのために勉強するんだろう」

すぐに答えはでなかったけれど、深く話し合ったそうです。この日が親子のターニングポイントになりました。

偏差値にとらわれずに志望校を変更

洋将くんは中学生のときの転塾で勉強の楽しさを知ったものの、中学校生活では葛藤を抱えながら過ごしていました。第一志望校の都立進学校に行くためには内申点を取らなくてはならない。でも学校の受験のための勉強はつまらなくてやる気がでない。こうしたジレンマがあったのです。牧子さんも、内申点への影響を考えながら行動する状況に疑問を感じていました。たとえ偏差値が高い高校に進学できても、また大学受験のための勉強だけで3年間を過ごすことになりそうで、本当にそれでいいのかと悩んでいました。そうこうするうちに、いよいよ中3。志望校を真剣に考える時期になりました。

「何を学びたいのか、どこで学ぶのか、だれから学ぶのか」を重視して改めて考えた結果、志望校だった都立進学校ではなく、21世紀型教育の先進校へ志望先を変更することにしたのです。通っていた中学校からは、当初志望していた進学校のほうが高偏差値で、頑張れば合格できそうなのにもったいない……という声もあったそうですが、親子ともに決意はゆるぎませんでした。翌春の高校受験を経て、洋将くんは新たに第一志望とした「かえつ有明高校」の高校新クラスに進学しました。

▽かえつ有明高校のホームページ「高校新クラス」には次の記載がある

「日常で起こる事象を「自分事」にした時に、すべてが学びの材料となるかえつ有明高校新クラス。2015 年度からスタートし、2020年を迎える今も「高校新クラス」と呼ばれる所以は、常に進化し続ける教育にあります。主体性を持った生徒たちは、授業の枠を超えて、さまざまなプロジェクトを立ち上げます。対話しながら協働し、深い学びを展開する3年間は創造性に満ちています」(かえつ有明高校ホームページより)

高校生活で自分の世界を広げている

同校が実施する週2回2時間のプロジェクト学習の時間には、U理論やNVC、マインドフルネスといった企業研修でも使われる最先端の手法が取り入れられたワークや、各分野の大人と直接対話する機会があり、生徒たちは学校という枠を超えてさまざまなプロジェクトを立ち上げています。

高校の授業でプレゼンをする洋将くん。

母・牧子さんは「高校生になって、びっくりするくらい成長している」という

洋将くんは高校入学後すぐに全員が参加するイギリス研修から帰国した後、自分が何に興味があるのかを考え、「社会貢献をしたい」と思いました。夏休みにはバングラディシュのストリートチルドレンのための自立支援施設『エクマットラ』を訪れ、ますますその思いを強くしたようです。今はエクマットラで行われている、女性の自立支援のためのプロジェクトを手伝いたいと奔走しています。

社会貢献への思いが強くなったバングラディシュでの体験

コーチングマインドで「本人に選ばせる」を重視

「高校生になったら、どんどん自分の世界を広げている様子に驚いているし、成長を感じて嬉しい」という母・牧子さん。ここまでどのような子育てをしてきたのかを聞きました。

洋将くんの母・牧子さん

子どもが物心ついてから大事にしていたのは、コーチングマインドで育てることです。本人のなかから自発的に出てくることを大事にしたいと思っていたので、幼児期からお出かけ先を決めるときも「こっちとこっちならどちらがいい?」と聞いて子ども自身に選択をさせるようにしていました。基本的には子どもの意思を尊重して、意見が食い違う時には話し合い、必要に応じて提案をしてきました。進路選択も親として情報を集めて提案はするけれど、常に対話をしながら最終的には子どもに選ばせました。

親が与えられる情報には限りがあるので、可能な限りいろいろな大人に合わせる機会をつくってきたつもりです。子育て仲間のお母さんたちと、「1年で100人の大人に会ったら、子どもはどう変わるんだろう」と話したことがあったんです。実際に行動に移し、これまでに60人くらいのさまざまな仕事をしている人や、今を楽しく生きている人に会いにいきました。そうしたさまざまな大人との出会いが、心が柔らかい時期の子どもの成長の栄養になったのだと思います。

今息子が通っている学校と、いわゆる進学校を大学受験のためのカリキュラムで比べると、両者には差があるのかもしれません。親としては、将来へのわかりやすい道筋が見えないことへの不安は少しありますが、それでも今の子どもの様子をみていると明らかに『楽しそう』ですから、この選択で間違いではないと確信しています。

取材を終えて

今回の取材で感じたのは、お母さんの目利き力と関わり方が子どもに大きな影響を与えるということです。牧子さんは、「仕事で出会ったコーチングを子育てに活かしてきた」といいます。進路選択では、時代の変化と教育の変化を読み取って、積極的に情報を取りに行っていました。そのなかで21世紀型の学びに関心を持ち、最終的に本人に選ばせています。

お子さんとの対話を重視しているのも印象的です。必要だと思えば情報収集の場に、子どもを巻き込みます。教育熱心なお母さんといえるでしょう。しかし子どもをコントロールしようとしているわけではなく、子どもと一緒に楽しんでいる印象を受けました。

子どもは自分の力だけで環境を選ぶことはできません。親や周囲が与える影響を受けて育ちます。時代が大きく変わり、教育も変わっていくなかで、親が何を考えて、どのような世界を見せるのか、アンテナの張り方と向きが問われます。特に中学受験では、親が環境を選ぶ度合いが大きいので、親の目利き力もあげることがこれまで以上に大事なってくるのではないでしょうか。

※記事の内容は執筆時点のものです

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます