音って、なんだ? 身の回りの音について考える|なるほどなっとく 中学受験理科

専門家・プロ

2021年8月23日

水溜 兼一(Playce)

0

学習範囲が広く、難しいイメージがある理科の中学入試問題。難関校に多くの子どもを合格させてきたカリスマ講師・小川眞士さんが、子どもの理科力を育むためのヒントを伝えます。

入試理科では、理科的思考力が求められます。子どもの理科的思考力を養うためには、普段から身の回りのいろいろな事象に興味を持ち、その原因を理科的視点で捉える姿勢が大切です。今回は、さまざまな事象のなかから「音」にフォーカスして、小川先生にお話いただきます。

Contents [hide]

- 物体の振動が波となって伝わり、音になる

- 空気中より水中の方が、音は速く伝わる

- 音の反射と吸収

- 救急車の音が変化する理由は?

物体の振動が波となって伝わり、音になる

人の声や虫の声、電車や車の音、目覚ましのベルやテレビの音……。私たちの日常には、さまざまな「音」があふれています。

音は入試理科でも取り上げられるテーマですが、そもそも「音とは何か」を考えたことはありますか?

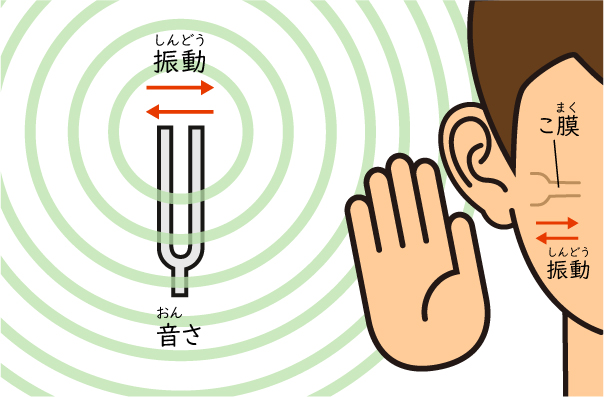

音は物体の振動が波になって空気中を伝わってきたものです。この波が耳の鼓膜を振動させることで、人はそれを音として感知します。つまり物体が振動しないと音は生まれません。逆に言えば、物体が振動すると必ず音が生まれます。しかし、人間には感知できる音が決まっていて、高周波や低周波といった人の耳には聞こえない音もあります。

音叉(おんさ)でできる波のイメージ

音にはいくつかの特徴があります。

0

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます