大正時代【3】社会運動の高まり ―― イメージで覚える中学受験歴史

大正時代は15年と短い時代ですが、さまざまな出来事が起こり、“中身”が詰まった時代でもあります。世界的にみると第一次世界大戦があったことはもちろん、それ以外にも国民がさまざまな権利を主張したり、政党内閣ができたりと、日本国内の動きも活発でした。

Contents [hide]

- 大正時代後半 ―― 国内の出来事が中心

- 護憲運動

- 第一次護憲運動

- 第二次護憲運動

- 普通選挙法と治安維持法

- 普通選挙法

- 治安維持法

- 政治以外も押さえておこう

- 関東大震災

- ラジオ放送

- “中身”が詰まった大正時代

大正時代後半 ―― 国内の出来事が中心

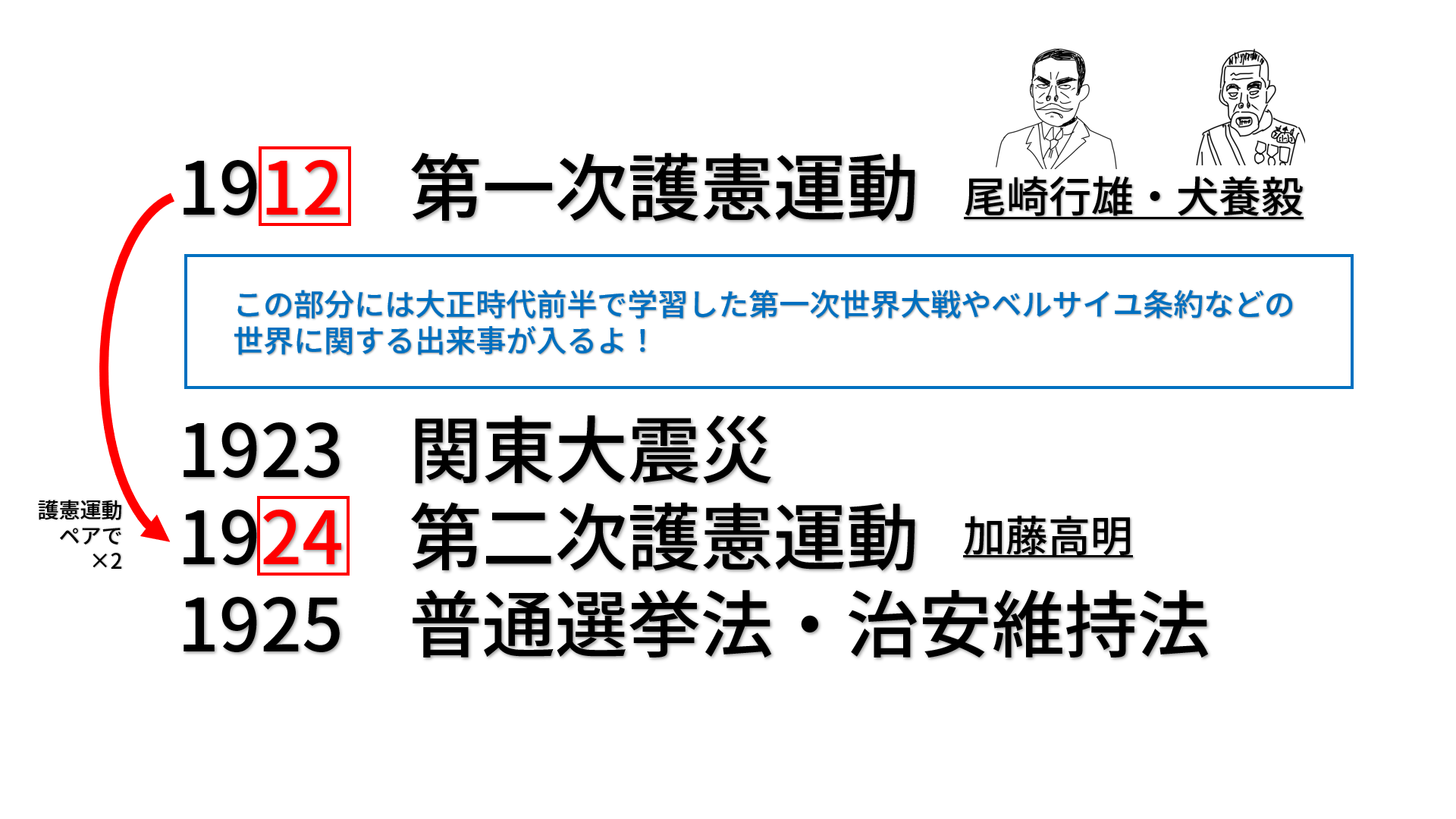

大正時代の後半は、国内の出来事を中心に進んでいきます。まずは下の表で、どのようなことが起こったのかをイメージしましょう。

さまざまな社会運動が起こった

大正時代は、ロシア革命や米騒動の影響もあり、さまざまな社会運動が盛んにおこなわれました。これら一連の運動や社会的な思想は「大正デモクラシー」と呼ばれ、民主主義を求める動きが活発化します。

なお、東京帝国大学(現在の東京大学)の教授を務めていた吉野作造が「普通選挙と政党政治を進めるべき」という民本(みんぽん)主義を唱え、多くの人々に支持されたのもこの時代です。

民本主義

民主主義では、主権が「国民」とされていました。一方の民本主義では、主権は「天皇」に置きつつ、さらには民主主義の考えも取り入れよう、という考えが提唱されます。つまり「主権は天皇にあるが、国民の代表者が国民のための政治をすべきだ」という考えが民本主義、ということですね。そのため「普通選挙をして、国民の代表者による政治をしよう」という民主主義とはちょっと違う概念を指します。

大正時代は、性別や労働関係、身分などによる差別をなくそう、という社会運動が一気に増えた時代でもありました。具体的には、次のような運動が起こります。

大正時代の社会運動

- 女性解放運動

- メーデーの開催

- 「日本農民組合」の結成

- 「全国水平社」の結成

女性解放運動

女性解放運動とは、1911年に平塚雷鳥(ひらつからいちょう)と市川房枝(いちかわふさえ)が進めた運動のこと。政治に参加する権利、いわゆる「女性参政権」などを求めました。

平塚雷鳥は「青鞜社(せいとうしゃ)」という団体をつくった女性です。『青鞜』という雑誌を発刊し、「元始、女性は実に太陽であった~~」といった形で女性の権利を主張したことでも知られます。ちなみに青鞜とは、「青い靴下」のこと。18世紀ごろのイギリスで、政治や芸術を議論した女性がはいていた「ブルーストッキング(青い靴下)」にあやかってこの名がつけられたといわれています。

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます