理科の問題を解くための「応用力」を身に付けるには?|なるほどなっとく 中学受験理科

中学受験の理科学習では、知識を問うような問題はスムーズに解けるものの、初見の問題や複雑そうに見える図表を見ると固まってしまう子も多いのではないでしょうか?今回は、理科学習における「応用力」について、小川先生にお話を聞きました。

入試理科で求められる応用力とは?

みなさんは、入試理科の応用問題はどのようなものだとイメージされますか?「複雑な計算をしなければいけない問題」「まったく見たことがない問題」「問題のテーマが難解」などでしょうか。

確かに中学受験では、初見の問題や小学校では扱わないテーマが取り上げられることがあります。しかし、以前と大きく異なる点は、このような問題を取り上げる場合、子どもたちに分かるように、リード文でていねいに説明がなされることが多いことです。

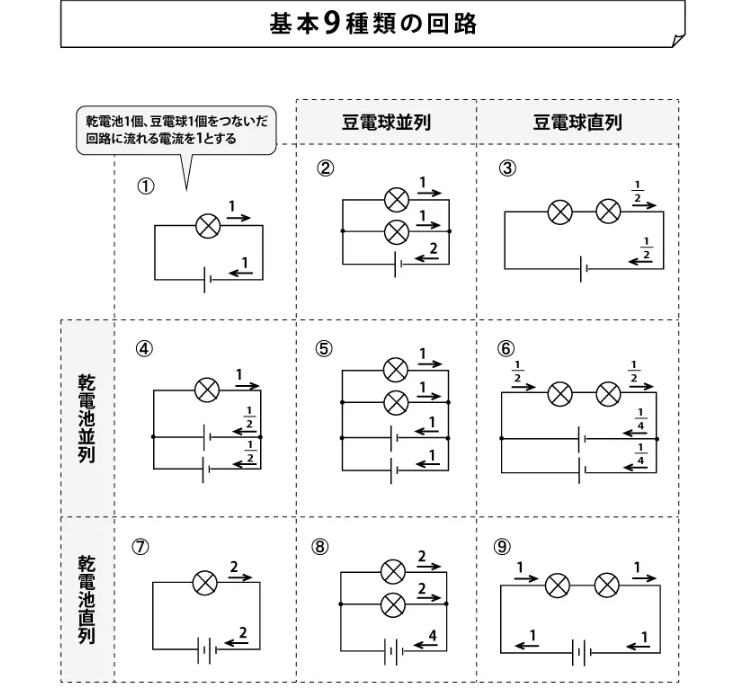

電気(回路)の問題を例に挙げてみましょう。基本の9つの回路(下図)を組み合わせた少し複雑な回路が示され、回路に流れる電流の大きさや豆電球が点灯するか否かなどを考えさせます。

このような問題を解くためには、9つの基本回路について正確に理解できていなければなりません。問題で提示された複雑な回路は、上図の回路がどのように組み合わさっているかを考えて、それぞれの回路の特徴に立ち返って考えます。つまり、複雑そうに見える問題を、基本に分解して考えられるかが問われています。

他の応用問題としては、表やグラフの読み解きです。こちらも解法は同じで、基本事項に立ち返って考える力が求められます。近年の入試理科の応用問題は、基本がしっかり理解できているか。その上で、こつこつと正確に考えられるかを問われることが多いのです。

応用力のある子・ない子の違いとは?

前述したように、基本的な原理原則がきちんと理解できていないと、理科の応用問題は解けません。

応用力がない子というのは、頭の中にとにかくいろいろな知識を詰め込むという特徴があります。そして、問題を解くときには、暗記したことをいろいろと引っ張り出して、「ああでもない、こうでもない」と考えながら答えを探そうとします。中には、問題文をきちんと読まずに、これまで大量に解いてきた問題の“感じ”を思い出しながら、「答えはたぶんこれだ!」と反射的に解答することもあります。

たとえば、地学の天体領域では、応用問題として世界のさまざまな地域での太陽の動きを聞かれることがあります。

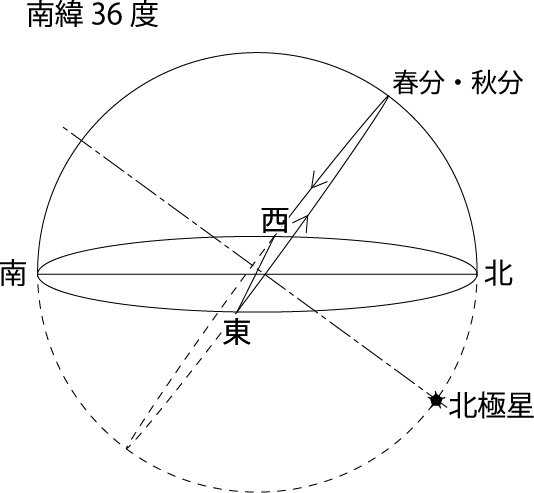

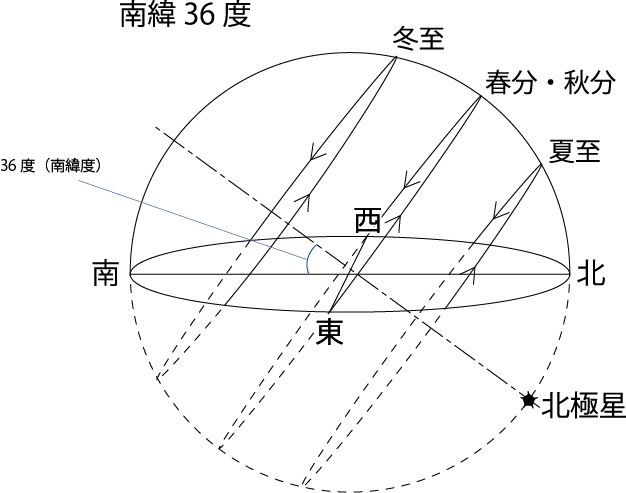

ひとつ、応用問題を解いてみましょう。下図は、南緯36度の春分・秋分の太陽の動きを示しています。この図に日本が夏至の頃(6月)と冬至の頃(12月)の太陽の動きを描いてください。

応用力のない子は、暗記した次のようなフレーズを引っ張り出して問題を解こうとします。

・北緯36度(東京)の、夏至の南中高度は77.4度、冬至の南中高度は30.6度

・北の空の星の動きは時計回りで、南の空の星の動きは反時計回り

・南半球では季節や天体の動きが北半球と逆になる

・赤道では太陽は真上に上がって真下に沈む

・南極では半年間太陽が昇らない

・北緯66度は白夜がある……

もちろん、知識だけで問題が解けることもあります。しかし、現象を「ただ言葉で覚えるような」学習をしていては解けない問題も少なくありません。

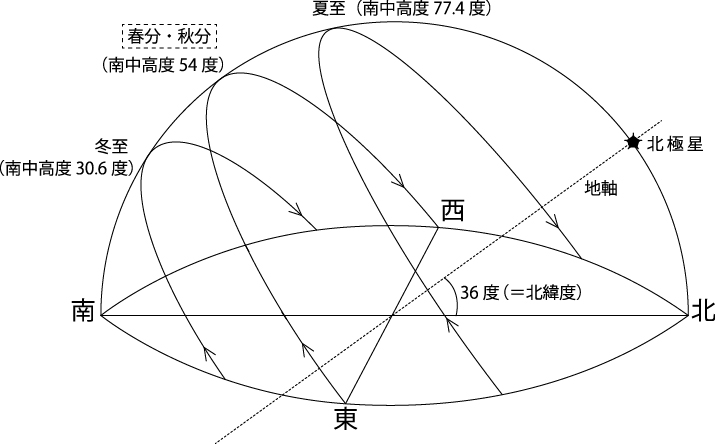

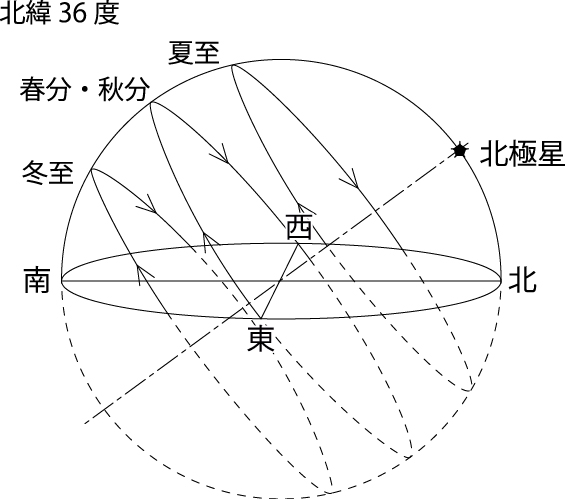

では、応用力のある子はどのように問題を解くのでしょうか。まず問題を解く前の段階で、日本(東京・北緯36度)で太陽がどのように動いて見えるのかについて、透明半球(球)を使った太陽の動きのイメージができています。さらに、「地球上にいる人間からは、太陽は北極星と自分(透明半球の中心)を結んだ線を軸に動いているように見えること」が理解できています。(太陽の動きについては、前回記事で詳しく紹介しています)

ここまで理解できているので、問題を解くときには、上の図の地軸の傾きを変えるだけで、南緯36度の太陽の動きが答えられるのです。

長年受験生を見てきて、小学5年生頃までは理科の成績がよかったのに、6年生になると成績が落ちてくる子は少なくありません。その大きな原因の一つは、基本を組み合わせて問題を解く応用力が足りないからです。

とにかく何でも覚えて頭に詰め込む学習をしていると、学年が上がるほど覚えることが増えていくので、頭の中が知識でいっぱいになってこれ以上詰め込めない状態になってしまうのです。また、このような学習では、さまざまな事象についていろいろな角度から考察する中学・高校の授業でも苦労するでしょう。

なぜ子どもたちがこのような学習になってしまうのか?その原因の一つは、テストで満点を取らせたいと思う親のあせりです。なんでも覚えて満点を目指せと親がプレッシャーを与えることで、子どもは思考よりも知識を選択してしまうのです。しかし、入試理科は例年、6~7割得点できれば合格ラインに達する学校が大多数。つまり、基本をきちんと理解して、多くの受験生が解ける問題を取りこぼさないようにすれば、正答率が極端に低い問題は答えられなくてもよいということです。

難しい問題をたくさん解く=応用力がつく、は間違い!?

問題演習においては、ただやみくもに難しそうな問題を解いても、必ずしも応用力がつくわけではありません。応用力をつける近道は、良問を解くことです。私が考える良問とは、大問の問題構成が、基本的なことを尋ねる問題から始まり、そこまで答えたことを使って発展的な問題を解くような構成になっているものです。つまり、基本を積み重ねて作られた問題を解くことが大事で、変にひねった問題や計算問題をたくさんこなすことは必須ではありません。これは、特に難関校を受ける場合は意識していただきたいポイントです。

理科学習では、植物であれば光合成、化学は基本的な水溶液の性質など、各単元で必ず理解しなければいけない基本事項があります。しかしその数は多くありません。いろいろなことを覚えるよりも、基本的なことが「自分の頭の中でしっかり腑に落ちること」を意識して学習してください。

※記事の内容は執筆時点のものです

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます