鎌倉時代【3】執権政治と幕府滅亡 ―― イメージで覚える中学受験歴史

源氏が3代で滅びたあと、北条氏一族が執権として将軍に代わり鎌倉幕府で政治をおこないました。このような政治を「執権政治」と呼びます。16代続いた執権政治のうち、特に大切な3人の執権と、それらの人物と関係の深い出来事について見ていきましょう。

Contents [hide]

- 3人の執権

- 【2代目】北条義時 ―― 承久の乱

- 【3代目】北条泰時 ―― 御成敗式目

- 【8代目】北条時宗 ―― 元寇

- チンギス=ハンと、フビライ=ハン

- 文永の役

- 弘安の役

- 幕府内の乱れ

- 永仁の徳政令

- 鎌倉幕府の滅亡

- 3人の「トキ」と、後醍醐天皇

3人の執権

執権政治のなかで特に押さえておきたい執権は、2代目の北条義時、3代目の北条泰時、8代目の北条時宗です。3人とも「時」という字がついていますね。彼らの読み方は「ヨシトキ・ヤストキ・トキムネ」です。何度も声に出して覚えましょう。

【2代目】北条義時 ―― 承久の乱

ときは、1221年。後鳥羽上皇(ごとばじょうこう)率いる軍が、2代目執権・北条義時を倒すために幕府に攻めてきました。この戦いは「承久(じょうきゅう)の乱」と呼ばれます。当時の幕府は、源氏以外の将軍を連れてきてなんとか面目を保っていましたが、実は今にもつぶれてしまいそうな状態でした。そこで朝廷側の後鳥羽上皇は、幕府の力が弱まっている今がチャンスと考え、幕府をやっつけようと考えたのです。

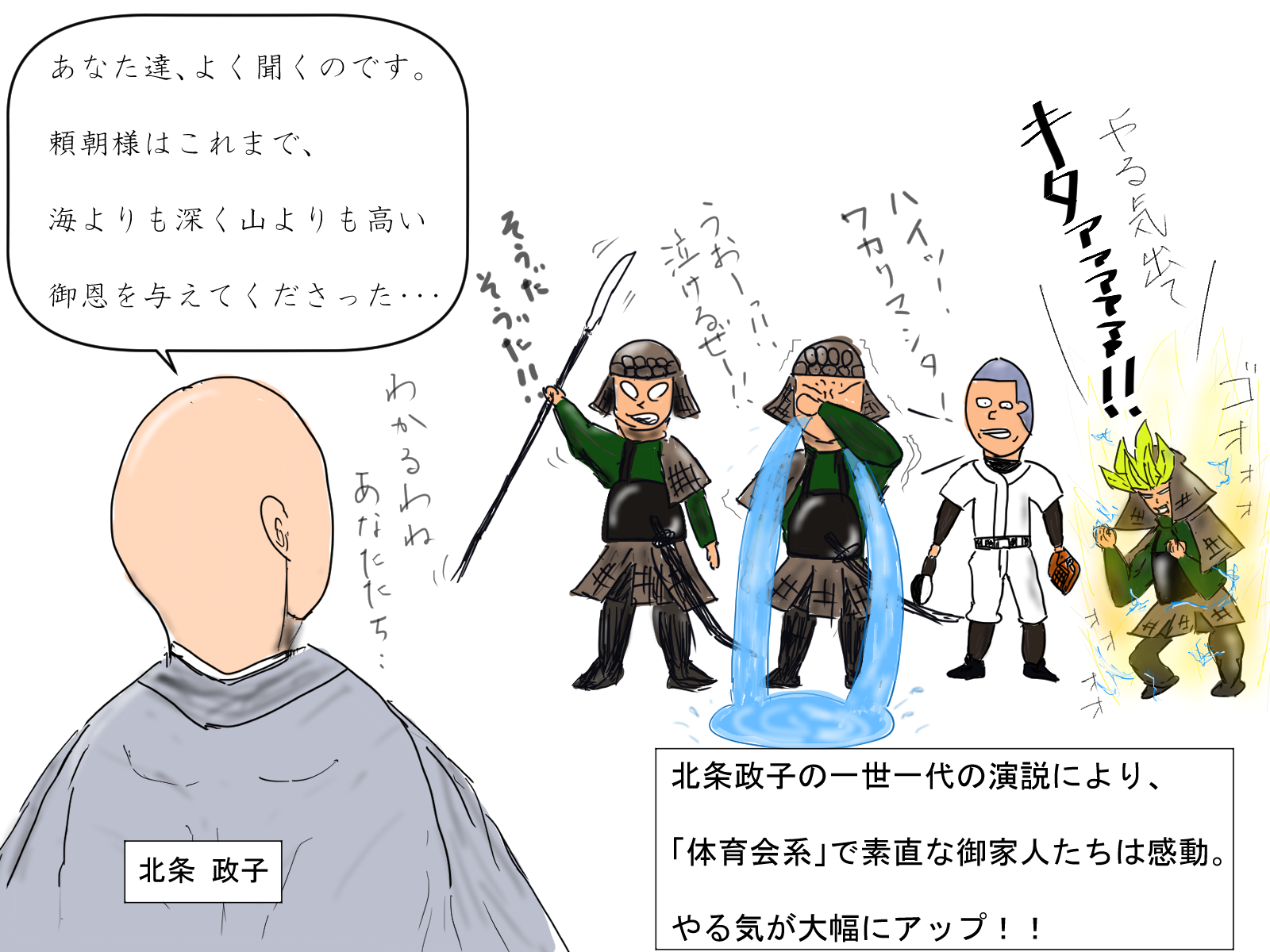

一方で幕府の御家人たちは、「朝廷が攻めてきた! さすがに朝廷には逆らえないぞ……」「朝廷に味方するほうがいいかな……」と悩みます。そんな状況を見かねて立ち上がったのが、北条政子です。

尼将軍(あましょうぐん)と呼ばれた政子は、幕府の御家人に対し、一世一代の演説をおこないました。演説の効果は抜群で、御家人たちは感動し、幕府を守ることを誓ったのです。結果として幕府側は勝利し、後鳥羽上皇は隠岐(おき)に流されました。そして朝廷がこの先おかしな動きをしないように、京都には監視機関の「六波羅探題(ろくはらたんだい)」が置かれました。

【3代目】北条泰時 ―― 御成敗式目

1232年、武士による初の法律「御成敗式目(ごせいばいしきもく)」がつくられました。3代目執権、北条泰時の頃です。

承久の乱のあと、朝廷よりも幕府の権力が強くなったことで、幕府の御家人たちはわがまま放題になっていました。たとえば地頭は、警察の仕事のほか、税を取り立てて国司や荘園の領主に納めることが仕事でしたが、納めるはずの税を横取りして自分のものにするなど、やりたい放題だったのです。

そこで、こうしたルール違反を取り締まるために御成敗式目がつくられました。ちなみに法律といっても、「○○という問題が起こったら、これまでは△△のように解決してきた」といったように、慣習に近い内容のものでした。

【8代目】北条時宗 ―― 元寇

1268年に8代目の執権となったのが、北条時宗です。この頃、元の軍が高麗(こうらい)を従えて攻めてきた「元寇(げんこう)」と呼ばれる出来事がありました。元寇の説明の前に、まずは「元」について見ていきましょう。

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます