移り変わる人気校。併願候補校のトレンドを確認しよう|データで見る中学受験 #12

新連載「データで見る中学受験」は、中高の教育データ解析・分析のスペシャリスト佐藤潤平さんが、客観的なデータをもとに、なるべく中学受験を客観的に読み解こうとする試みです。今回は、併願校の検討に役立ちそうな、各校のトレンドをデータとともにご紹介したいと思います。

中学受験本番が迫ってきました。

受験校の絞りこみに頭を悩ませている保護者の方も多いことでしょう。

志望校の決定には、データだけでなく、実際に足を運んで感じた学校の雰囲気や先生のお話などをよくよく考慮し、お子様に合うかどうかをまず第一に考えられるかと思いますが、併願校候補としてたくさんの学校を比較するなかで、その学校がどういうトレンドにあるのかがわかると、検討しやすくなるかもしれません。

今回は2/1午前と午後受験における各校の四谷大塚結果偏差値7年推移データを見比べながら、その読み取り方を解説し、その学校や偏差値帯のトレンドをご紹介したいと思います。

なお、前提として、今回の記事で「2024年の偏差値」と呼ぶのは、特に断らない限り、2024年入試の結果偏差値ではなく、2023年秋の模試から算出される、2024年入試の予想偏差値です。

2024年入試の受験家庭はちょうどそのころの予想偏差値を見て志望校を決定するため、実際の行動に影響を与えた偏差値をデータとして採用しています。

いつものように、記事内の分析で使っている各種の資料やデータは、記事の最後の「まとめ」から中学受験ナビ会員限定でダウンロードしてご覧いただけます。

気になる方は、ぜひ会員登録(無料)の上でご利用ください。

Contents [hide]

- 偏差値ごとに受験者数の推移を見てみよう

- 偏差値ごとに学校と受験者数の推移を見てみよう

- 偏差値の変動は中堅校で大きく出る

- 共学志向の流れが見てとれる

- 受験者数が伸びている偏差値帯はどこ?

- 偏差値が大きく変動した学校に注目してみよう

- 共学の偏差値の伸びが大きい

- 東京23区西部にある学校の難易度が上昇。三多摩・神奈川で下降傾向に

- まとめ:お子さまの直近の模試結果がトレンドの延長線上にあるか確認を

偏差値ごとに受験者数の推移を見てみよう

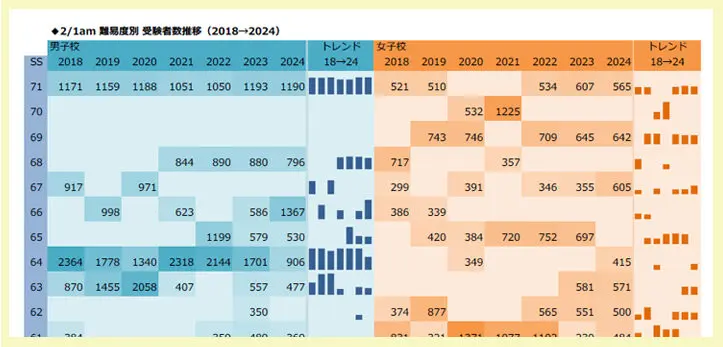

(表1「ヒートマップ_受験者数推移」より2/1am女子校の一部を抜粋)

※数字は、それぞれ複数の学校(入試回)の合計値です。

表1「ヒートマップ_受験者数推移」は、偏差値(SS)ごとに7年間(2018~2024年)の受験者数を集計しています。男子校、女子校、共学校の男子と女子のそれぞれを分けてまとめています。また、2/1の午前受験と午後受験をそれぞれ分けてまとめています。

セルの背景色に濃淡がありますが、その表全体の中で、受験者数の多いセルほど濃く表示しています。「トレンド18→24」はその偏差値での2018~2024年の受験者数を簡易棒グラフで表し、その増減をさらに視覚的に追いやすくしたものです。

この表で注意したいことは、偏差値を基準に集計しているため、ある学校の偏差値が変わると、その偏差値の受験者数が大きく増減するということです。

たとえば、上の表(抜粋)を見ると、女子校SS61の受験者数は、2020年から2022年まで連続で受験者数1000人を超えているにも関わらず、2023年に230人に激減しています。これはおそらく、2023年までSS61だった学校の偏差値が2024年には62以上に上がった、あるいは60以下に下がったことを意味しています。

そこで、表に戻って前後の偏差値を見てみましょう。2022年はゼロだったSS60の人数が558人と一気に増えていますし、SS62の人数はほぼ横ばいながら、SS63もゼロから581人に激増しています。2022年にSS61だった学校のなかに、2023年に偏差値が上がった学校と下がった学校が両方ありそうだと予測できますね。

実際には、2022→2023年で、鷗友がSS61→62へ、吉祥女子がSS62→63へ上がり、立教女子がSS61→60へ下がっています。これがわかる資料が、次に紹介する表です。

偏差値ごとに学校と受験者数の推移を見てみよう

偏差値ごとに、受験者数の推移を集計した表1「ヒートマップ_受験者数推移」で全体を俯瞰し、傾向を押さえたら、表2「難易度別 学校推移」で学校(入試回)別の動きを確認しましょう。

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます