【小4理科/電気】豆電球とLED電球の違い|中学受験のツボ[理科編]

専門家・プロ

2022年9月28日

伊丹龍義

1

保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 理科編 は伊丹龍義先生、山崎翔平先生が担当します。

- 理科以外の3教科はこちら -

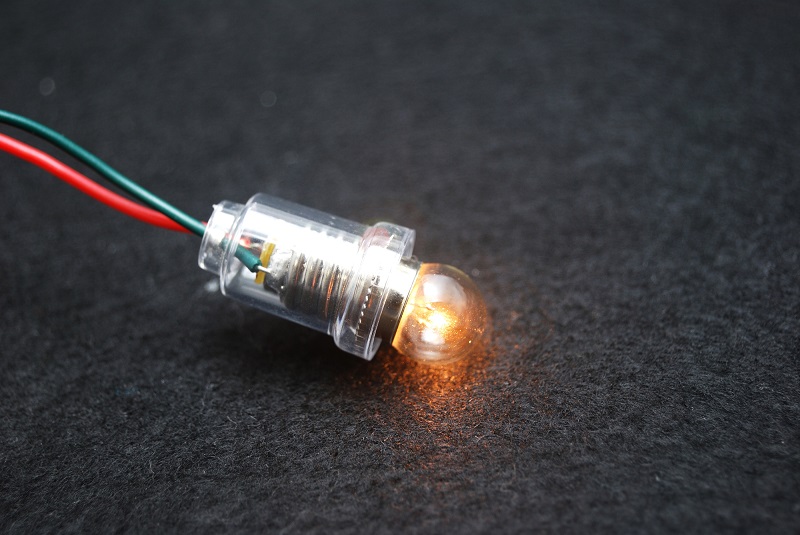

今回は「豆電球とLED(発光ダイオード)電球の違い」についてお話しします。私たちの生活に欠かせない身近な物ですね。その仕組みを、お子さんと一緒に見ていきましょう。

Contents

事前チェックポイント

問題

問題:豆電球はなんで光るの?

豆電球の光は、物と物がこすれる「摩擦(まさつ)」という現象によってつくられています。

そもそも「電気が流れる」ということは、「電子」という細かい粒が移動することです。

この電子がフィラメントという豆電球の細い部分を通過するときに摩擦がおきて、それによって熱が発生します。そして、その熱でフィラメントが一定以上の温度になると光り出すのです。これが、豆電球が光る原理です。

このような流れで効率よく光らせるために、豆電球には、いろいろな工夫がされています。

1.フィラメントは高温に耐えられるように強いものでつくる

「高温でも耐えられるもの」というと、金属が思いつきますよね。ところが、フィラメントの温度は2000度くらいになることも少なくありません。鉄でも溶けてしまう温度です。

そのため、最初に作られた電球は、高温に耐えられる「竹を炭にしたもの」が使われました。

現在は、熱に強い金属、「タングステン」がフィラメントに使われることが多いです。タングステンは3000度くらいまで高温に耐えられます。

2.フィラメントはできるだけ細くする

電子がより多くぶつかるように、通り道のフィラメントはできるだけ細くつくります。

1

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます