【小6理科/滑車と輪軸】定滑車と動滑車。2つの滑車の使いみち|中学受験のツボ[理科編]

専門家・プロ

2022年8月04日

伊丹龍義

0

保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 理科編 は伊丹龍義先生、山崎翔平先生が担当します。

- 理科以外の3教科はこちら -

こんにちは、伊丹です。今回は小6理科の単元から、滑車と輪軸について扱います。

Contents [hide]

- 事前にチェックしたいポイント

- 定滑車と動滑車の違い

- 解答例

- 保護者向け(実は)

- 内容チェックポイント(1)

- 動滑車の弱点

- 解答例

- 保護者向け(実は)

- 内容チェックポイント(2)

- 輪軸

- まとめ

事前にチェックしたいポイント

定滑車と動滑車の違い

問題:定滑車と動滑車は、それぞれ何をする道具?

滑車とは簡単にいうと、わっかに「ひも」などをひっかけて回す道具ですが、中学受験では大きく「定滑車」と「動滑車」に分けられます。

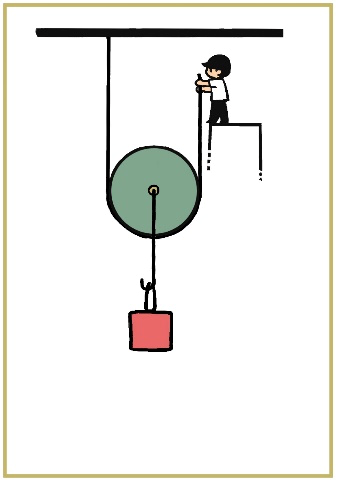

定滑車は文字通り「固定」されている滑車で、ひもを引っ張っても滑車自体は動かないのに対し、動滑車は滑車自体が固定されていない「動く」滑車です。

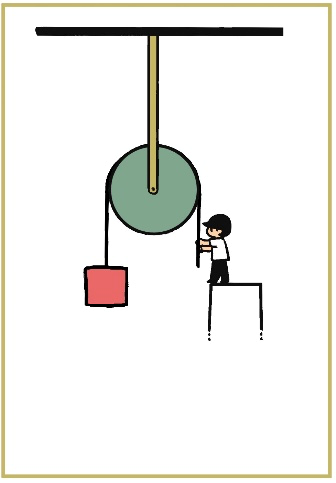

■定滑車

■動滑車

定滑車は「荷物」と「人がひっぱるひも」が直接つながっているので、もし30kgの荷物を持ちあげたい場合、30kgの力でひっぱる必要があり、楽ができる道具ではありません。

しかし、この絵のように定滑車を使うと、物を持ち上げるときに、手で抱えるときのような上向きの力ではなく、下向きの力を加えて持ち上げることができるようになります。つまり、定滑車は力の向きを変えることができる道具なのです。

0

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます