【小4算数/つるかめ算】面積図も表も両方使いこなそう|中学受験のツボ[算数編]

専門家・プロ

2022年9月29日

杉本啓太

0

保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 算数編 は杉本啓太先生と有賀隆夫先生が担当します。

- 算数以外の3教科はこちら -

こんにちは、杉本です。

今回のテーマは「つるかめ算の解法」です。

複数のやり方を身につけよう

つるかめ算を最初に習うとき、多くの子は面積図を使った解法から習うのではないでしょうか。たしかに、この解法は非常にわかりやすくて、使いやすいです。

ただ、面積図はその使いやすさの反面、問題をパターン化しやすく、子供によっては理屈は考えずに、数字の当てはめで答えを出してしまっていることがあります。

また、5・6年生になると、面積図だと理解しにくい応用問題が出てきます。

そのため、私は面積図と合わせて、表による解法も身につけておくよう指導しています。

ここでは面積図のほかに、表を使った解法をお伝えします。そして表が効果を発揮する実例もお伝えします。少し余裕があって、お子さんが「5年生以降のために、複数のやり方を身につけておきたい」という場合は、ぜひチャレンジしてみてください。

面積図を使ったつるかめ算の解き方

まずは、面積図を使った解法を確認しておきましょう。次の例題を見てください。

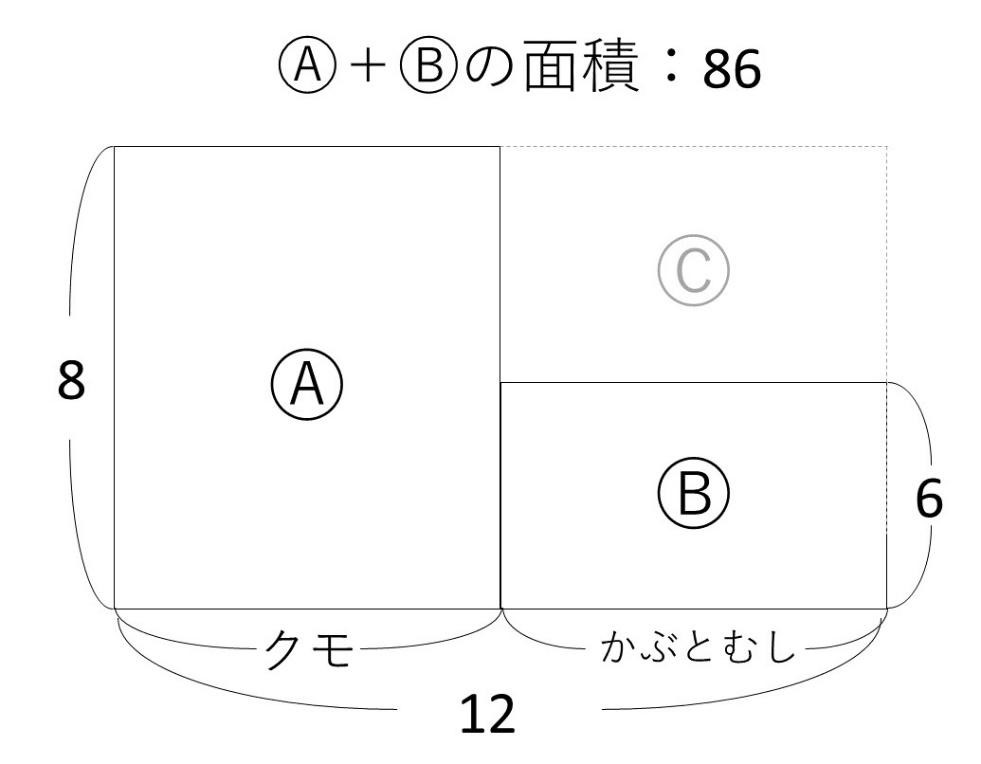

例題1:

クモとかぶとむしが合わせて12匹います。足の数は合わせて86本です。クモは何匹いるでしょう?

面積図で解く場合、次のような図で解いていく子が多いと思います。

解き方と答えは、以下の通りです。

0

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます