【小6理科/地学総復習】月の満ち欠けと月食・日食のしくみ|中学受験のツボ[理科編]

専門家・プロ

2022年11月19日

山崎翔平

0

保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 理科編 は伊丹龍義先生、山崎翔平先生が担当します。

- 理科以外の3教科はこちら -

理科講師兼学習アドバイザーの山崎です。

天体分野の授業をしていると、「がんばって丸暗記しているだけ」になっている子をよく見かけます。

もちろん覚えないといけない部分はありますが、この分野は“正しく理解する”ことで覚える量を減らせるだけでなく、応用問題にも対応できるようになります。

今回は「月食・日食の原理」について、お子さんにもわかりやすく整理していきます。

Contents [hide]

- 方位と時刻の決め方を理解しよう

- 月の満ち欠け

- 月食の原理

- 日食の原理

- まとめ

方位と時刻の決め方を理解しよう

天体分野を理解するには、まずは「方位の決め方」と「時刻の決め方」を理解することが不可決です。

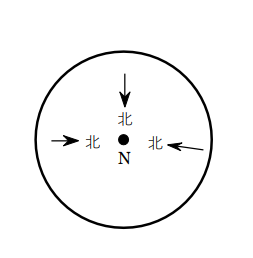

方位は、北極点の方向を「北」とします。つまり北極点を真上から見たとすると、北半球にいる場合は下の図のようになります。

これを、方位の決め方として覚えておきましょう。

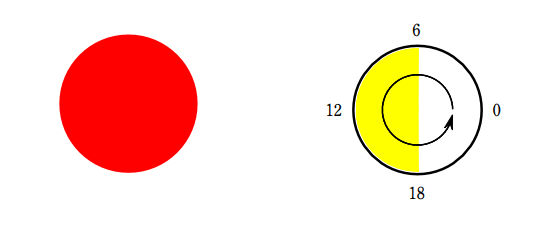

時刻は、太陽と地球の位置関係で決まります。

下の図は、北半球を真上から見たときの図です。

12と書かれた位置にくるのは南に太陽があるときで、このときの時刻は「正午」です。北極点側から見ると地球は反時計回りに自転するため、正午になる位置さえわかれば、ほかの時刻も自動的に決まります。

月の満ち欠け

月は、地球の唯一の衛星です。地球のまわりを約1ヶ月で公転しています。

地球から見える月の形は、毎日変化します。なぜなら

0

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます