【小4国語/実践】擬声語・擬態語とは? 問題を解くうえで知っておきたいルールも紹介|中学受験のツボ[国語編]

専門家・プロ

2023年1月01日

松尾吉久

1

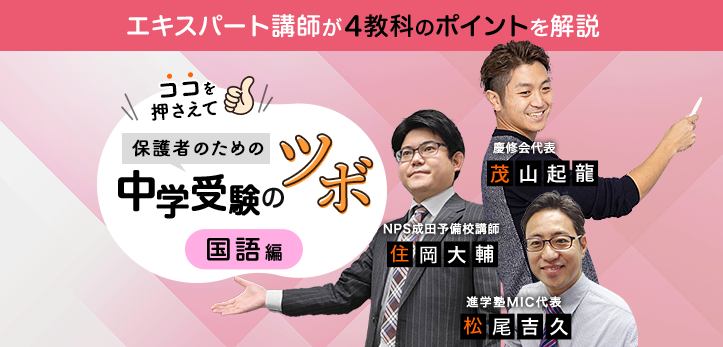

保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。 国語編 は松尾吉久先生、住岡大輔先生、茂山起龍先生が担当します。

- 国語以外の3教科はこちら -

こんにちは、松尾です。

今回は、4年生のうちに身につけておきたい「擬声語・擬態語」について解説します。

本番の入試では、読解問題の文章中に当てはまる擬声語・擬態語を選択する問題が一般的ですが、学校によっては独立した知識問題として出題することもあります。問題を解くうえで知っておきたいルールも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

擬声語・擬態語とは

擬声語とは、自然界で発生するさまざまな音を言葉で真似たもの、擬態語とは、自然界で起こるさまざまな状態を言葉で表したものをいいます。これらをまとめて「オノマトペ」と表現されることもあります。

日本語は、ほか国の言語と比較しても擬声語・擬態語が多く、これは自然や他者に対する日本人の意識の高さの表れといえそうです。

苦手を克服する方法

擬声語・擬態語を使うと、細かなニュアンスや、簡単には言い表しにくいことを感覚的に伝えることできます。しかし、そのためには“感覚の共有”が必要です。

特に子供の場合、この”感覚の共有“ができないケースが多く、

1

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます