【小6理科/物理】凸レンズの作図は「3つのルール」を意識して取り組もう|中学受験のツボ[理科編]

専門家・プロ

2023年9月14日

倉石圭悟

0

保護者向けに中学受験の4教科のツボを解説。

- 理科以外の3教科はこちら -

こんにちは、倉石です。

「凸(とつ)レンズ」が苦手な受験生は少なくありません。

凸レンズだけでなく、物理の分野が苦手な受験生の多くが、そもそも基本的な事柄から理解できていません。

今回は、凸レンズの基本である「作図の仕方」について説明していきます。

作図さえできれば、どこに、どんな像ができるのかも求めることができますよ。

凸レンズの作図の「3つのルール」

凸レンズの作図には、凸レンズの3つの性質を使います。

凸レンズの3つの性質

① レンズの中央を通る光は直進する

② 光軸に平行に入った光は焦点を通る

③ 焦点を通った光は光軸に平行に進む

この「3つのルール」に従って光の道筋を作図していけば、どこに、どんな像ができるかわかります。

物体を置く場所によって、できる像の種類や大きさ、向きも異なります。

ここでポイントとなるのが「焦点距離」です。

焦点距離

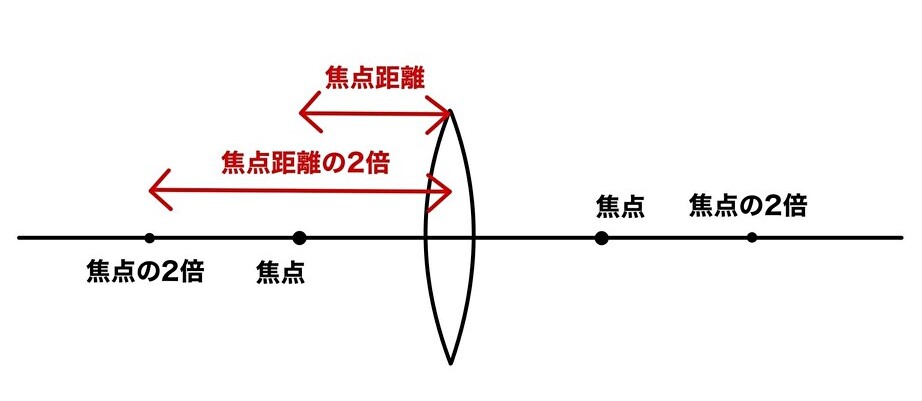

焦点距離とは、凸レンズから焦点までの距離のこと。

これを2倍したのが「焦点距離の2倍の位置」となります。

注目したいのは、焦点距離や、焦点距離の2倍の位置と比べてどこに物体を置くか、ということ。

これによって、できる像が異なるのです。

作図の仕方

それでは、像の種類ごとに作図の仕方を説明します。

- 実像ができるとき

- 虚像ができるとき

0

とじる

お気に入り機能は

会員の方のみご利用できます

会員登録のうえログインすると

お気に入り保存できるようになります。

お気に入りのコンテンツは、

マイページから確認できます